|

| ● |

秘密 ひみつ |

|

|

仏教で秘密は、我々凡人には理解できないほど深遠な教えのこと、あるいは仏さまがわざと明らかにせず、隠された意味をもって説法なさることをいいます。

弘法大師空海さまは、真言密教の教えを深く研究され、この秘密を衆生秘密と如来秘密の二種に分類されました。衆生秘密とは、私たちは本来仏心を持っているけれど、煩悩に犯されて妄想ばかりいだいているので、その仏心が隠されてしまっていることをさします。また、如来秘密とは、仏さまが私たちに教えを説かれるときに、私たちの理解力がまだ充分でないとして秘密にされてしまうことをいいます。

|

|

|

|

盤石とは、しっかりとして動かない、安定している様子を意味します。もともと、自然界にある重くて大きな石や岩のことを指したり、それらの岩のように堅固でしっかりと安定している様子のことを指したりする意味でしたが、のちに安定している様子の人や物についても「盤石」という使い方をするようになりました。

仏教には「磐石のたとえ」というお話があります。とてつもなく永い時間を劫といいます。縦横高さがそれぞれ40里ある、とてつもなく大きな石、大磐石があります。この磐石の上に3年に一度、天女が舞い降りて、羽衣でこの磐石を一拭きします。その摩擦によって磐石がすり減って無くなってしまう時までの年月を1劫といいます。

|

|

|

|

法華経の「見宝塔品」にこんな話が出ています。空中に宝塔が出現し、お釈迦さまが扉をお開きになると、多宝如来が獅子の座に坐しておられました。多宝如来は宝塔の中でご自分の座を半分譲り、この半座をお釈迦さまに与えられました。自分の座席の半分を譲るということは自分と同格であることを意味し、今後その者を跡継ぎとする旨を一般に知らせることを意味します。

多宝如来は、お釈迦さまの教えが真実であることを証明するために、わざわざこのようなことをなされたのでした。そして、お釈迦さま自身が法を継がせる時も、二祖の摩訶迦葉に自ら半座を分かったといいます。この故事にならって、世代交替がスムーズに行われることを半座を分かつといいます。

|

|

|

|

八面六臂は多方面にめざましい活躍をする人、ひとりで数人分の働きをする人の誉め言葉に使われています。これは、仏さまのお姿から転じたものです。

私たちのような、迷える衆生を救うため、多くのことを見たり聞いたりするためには顔も一面だけではなく、二面、三面、八面も必要で、臂も三臂、六臂と多臂が必要になります。仏さまは、このように必要に応じて他面多臂となって、衆生を救済してくださるのです。

八面六臂は、もともとは三面六臂、つまり三つの顔と六本の手ということが、いつしか数字が入れ替わったともいわれています。

三面六臂の仏さまでよく知られているのは、奈良興福寺の阿修羅像です。

|

|

|

|

大きなお寺の山門の両脇には、筋骨隆々とした見るからに力強そうな像がまつられています。これはお寺の守護神で仁王像とか金剛力士と呼ばれる仏さまです。この仁王像の姿から、足を踏ん張って力強く立つことを仁王立ちというようになりました。金剛力士のようなすごい力を金剛力、またそのような力を持つ人を力士というようになりました。お相撲さんもその力強さから力士と呼ばれるようになりました。

|

|

|

|

塔婆とは、サンスクリット語(インドの古い言語)で「ストゥーパ」ということばが、中国で音写されたものです。

ストゥーパとは、「積み重ねたもの」という意味です。

お釈迦さまが亡くなられたときに、お釈迦さまを慕う人々の間で分骨がなされ、インドのあちこちに仏舎利塔が建てられ、お釈迦さまをご供養しました。仏舎利塔は、大きな石を幾つも積み重ねて塔としました。その後時代が下り、中国や日本へも仏舎利塔が伝えられ、三重塔、五重塔などが作られるようになりました。

亡くなられた方の年忌供養に、お墓などに塔婆を建てますが、これは塔婆を建てることは五輪塔を建てること、つまりお墓を建てることと同じ意味で、亡きご家族やご先祖様に対する「最高級の供養」になるといわれています。

|

|

|

|

道場といえば、思い浮かぶのが剣道や柔道の道場ですが、本来は坐禅をするところ「坐禅道場」のことをいいました。

お釈迦さまは、尼蓮禅河のほとり菩提樹の下で坐禅をなさっているときに成道(覚りを開く)されました。お釈迦さまのこの坐禅を金剛坐といいます。これをインドのことばでボディマンダといい、漢訳すると菩提道場となり、お釈迦さまが覚りを開かれた場所という意味になります。歴史が下り、坐禅の修行をするところを道場というようになり、さらには説法や他の修行をするところも含むようになりました。

禅語に、「歩歩是道場」「直心是道場」ということばがあります。私たちの日常生活の中に、学びの場があり、よく調えられた自分の心の中にこそ道場があるということです。

|

|

|

|

知識とはインドのサンスクリット語、ミトラの訳で、自己の仏道修行にプラスの働きをしてくれる立派な友人のことをさします。この知識には、善知識と悪知識があり、善知識は、善き友、真の友人、仏教の正しい道理を教え、利益を与えて導いてくれる人をさします。悪知識は、悪法・邪法を説いて悪に誘い込む人、悪い師や友をさします

知識といわれる人は、教養があり礼儀をわきまえ、物知りでありました。この物知りから転じて、単なる物知りを知識がある人というようになりました。

お釈迦さまの時代、弟子の阿難尊者が「知識は道を得るための半分の条件である」というと、お釈迦さまは「いや、そうではない、すべての条件である」と説かれたといいます。

|

|

|

|

一般的には、智恵も智慧も同義で「ものごとの道理を知り正しく処理していく能力」という意味で使われます。

仏教では、智恵は人から恵みを得ることをいい、智慧はものごとの実相を知り、よく判断して、覚りを完成する働きのことをいいます。

智慧の原語は、プラジュニヤナで、仏に不可欠な心の作用という意味で、密教では仏に五種類の智慧があるとします。

三人寄れば文殊の智慧といわれますが、文殊菩薩さまは仏さまの中でも特に智慧を司る仏さまといわれ、智剣を持ち、獅子に乗っておられます。禅宗寺院の坐禅堂には文殊菩薩さまをご本尊としてお祀りします。

|

|

|

|

一般では、大衆食堂とか大衆小説などと使われ、「タイシュウ」と読まれます。仏教では、インド・サンスクリット語の「多くの人びとの集まり」を意味することばを、中国で漢字に訳したもので、「だいしゅ」または「だいしゅう」と読み、修行僧の集団のことをいいます。

次第に特定の僧侶と、その他の僧侶を区別するための語として使われるようになり、天台宗では、教団の本来の構成員である学僧のことを指します。禅宗では、役付きでない一般の僧侶たちのことを大衆(だいしゅ)とよびます。また、ある師僧の元に集まる多くの修行僧のことを指します。

|

|

|

|

子育てにおいて、のがしてはならない好機を卒啄の機といいます。

この言葉は、中国の禅の書「碧巌録第16則」の『鏡清啐啄の機』からはじまりました。9〜10世紀の禅僧、鏡清禅師は、常々、「ひな鳥が卵からかえるときには、『啐(ひな鳥が内側から出ようとすること)』と『啄(母鳥が卵を外からつついて殻を割ってやること)』が同時に行われる。それと同じように、禅の師匠も、弟子が悟りを開こうとする瞬間を見抜く力を持っていないといけない」と述べ、その瞬間のことを「啐啄の機」といいました。

|

|

|

|

お釈迦さまは二五〇〇年の昔、インドに現れた偉人ですが、ただの人ではない証拠として、顔や身体に百十二種類のすぐれた特徴を持っておられました。

仏教では、菩薩の位にあるものには八十種類のすぐれた特徴が、また、仏の位にあるものにはさらに三十二のすぐれた特徴が加わるといいます。これを三十二相八十種好といいお釈迦さまのすぐれた容貌ををあらわします。

仏頂面とは、この三十二相の一つで、仏頂面の「仏頂」は「仏頂尊」のことで、仏頂尊とはお釈迦さまの頭上(仏頂)に宿る広大無辺の功徳のこと。

仏頂尊は知恵にすぐれ、威厳に満ちたきびしいご面相をしておられるので、この面相から俗に無愛想なふくれっ面を仏頂面というようになりました。

|

|

|

|

「○○に専念する」といえば、わき目もふらずに一つのことを一生懸命やっている姿を思い浮かべますが、その一つのこととは、本来仏さまを拝むことで、専ら仏を念ずることをいいます。

特に念仏宗では、専ら阿弥陀仏の名号を念じて称え、他に心をよせないことをいいます。一心専念に名号をお称えすることが、そのまま往生極楽につながると考えました。

一遍上人のうたに「となうれば仏も我もなかりけれ、無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏」とあります。

|

|

|

|

「刹那主義ではいけません。億劫がらずにやりましょう」などと使う「刹那」「億劫」は、仏教とともに伝来した数字の単位です。

刹那は、無限に小さい距離や時間をあらわします。1より小さい単位は、分・厘・毛・糸・忽・微・・・と続きますが、限りなく小さくしていくと刹那になります。刹那は10のマイナス18乗で、時間にすると、65分の1秒になります。

億劫は、百千万億劫の略で、無限大の距離や時間をあらわします。億より大きい数字は、兆・京・垓・秭・壌・・・と続き、限りなく大きくしていくと劫に達します。

経典には、不可思議劫(ふかしぎこう)などと出てきますが、これは10の64乗です。それよりも大きな世界を億劫といいます。

|

|

|

|

この絶対・相対は仏教語です。意味は同じですが、もともとは絶待・相待という文字が使われていました。絶対とは、他に対比すべきものがないことで、二つのものの相対・対立がなく、智慧の心でものごとを正しく見ていくことをいいます。絶対の世界は唯一で、二も三もありません。また、善と悪、美や醜といった比較や対立に依らず、それだけで存在する立場、状態のことを表します。

仏教では、この絶対の世界を悟りの境地といいます。

一方、相対とは差別と対立の世界で、優れているとか劣っている、良いとか悪いとかお互いに比較をする世界のことをいいます。

|

|

|

|

現代では、人からつらい思いを強いられると「そんな殺生な」とか、可愛そうな話を聞くと「それはせっしょうだ」などと使います。

本来、殺生とは生き物を殺すことですが、仏教では大きな罪であると説きます。

仏教徒には「五戒」という5つの守らなければならない戒めがあります。不殺生戒・不偸盗戒・不邪婬戒・不妄語戒・不飲酒戒です。その一番目の戒律が、生きものを殺してはならないという不殺生戒です。

他の命を害さないというのは、仏の道を歩む上で、最も基本的で重要なことです。だからこそ、「不殺生戒」が五戒の一番はじめに もうけられているのです。

|

|

|

|

現代の国語では、摂取は学問や技術あるいは栄養などをとり入れること。抑止は活動などを抑えやめさせることの意味に使われています。

このことばは、もともとは仏教語で、摂取とは仏さまの心の中に、苦しんでいる衆生をすべてお摂め取って漏らすことがないという意味で、仏さまの大慈悲をあらわすことばです。

抑止とは、仏さまが衆生が犯しそうな悪をあらかじめ抑え、戒めることをいいます。

仏教では古くから、如来の抑止摂取の二門として知られています。

|

|

|

|

今日説教というと、指導者や親の小言のことを思い出しますが、本来の意味とはまったく異なります。

説教とは文字どおり、教えを説くことで、経典の意味を解説して人々を教化することをさしました。つまり、お釈迦さまの説かれた仏教を教え説くということです。

お釈迦さまの教えには、三法印という三つの柱があります。一つ目は、諸行無常−すべては移り変わってとどまることがない。二つ目は、諸法無我−世の中の物事はすべて自分の思うようにはならない。三つ目の、涅槃寂静−煩悩の炎の吹き消された悟りの世界は、静やかな安らぎの境地である。お釈迦さまが教えた、この3つの真理を説くことが説教ということになります。

|

|

|

|

証明ということばは「次の二つの三角形が合同であることを証明しなさい」「無実を証明できますか」「身分証明書を提示してください」などと使われます。

この証明とは仏教語で、ショウミョウと読み「ある事柄が事実もしくは真実であることを、証拠をあげるなどして明らかにする」ことをいいます。

お釈迦さまが霊鷲山で法華経の説法をなされているとき、多宝如来は宝塔(仏塔)を地面より湧出(出現して空中に浮かぶ)させ、塔の中からお釈迦さまの説法が真実であることを証明なさったというお話が有名です。

|

|

|

|

「あの人は上品だ」とか「品格がある」あるいは、「下品なまね」とか「品がない」などと使われます。

仏教では、上品・下品は、じょうぼん・げぼんと読み、その人の出来により上品、中品、下品に分け、さらにそれぞれを上生、中生、下生に分けます。上品上生、中品中生、下品下生など、人を9段階に分けて救済しています。上品上生といえば文字通り品格があって、仏さまに近い位の人、下品下生といえば救いようのない人をさします。しかし「仏の身は、すべての世界に充満して、あまねく一切の人々の前に現れる」ということばに見られるように、仏さまはどんなすみずみにも現れて、私たちをお救いくださいます。仏さまはその人の気根に応じて教えを説き、確実に下品から中品そして上品へと引き上げ、最終的にはすべての人々を成仏に導かれるのです。

|

|

|

|

|

思惟と書いてシイまたはシユイと読み、ものごとをよく考えることをいいます。

思惟の仏像では、京都広隆寺の弥勒半跏思惟像(みろくはんかしゆいぞう)、奈良中宮寺の菩薩半跏思惟像(ぼさつはんかしゆいぞう)が有名です。この半跏思惟という姿は、その昔お釈迦さまがまだ出家されていなかった頃、閻浮樹(えんぶじゅ)という大きな木の下でよく考え事をなされたそのお姿を、仏像にうつし取ったもので、イスに腰を下ろし、左足を踏み下げ、右足を折って左足の股の上に置き、右ひじを右ひざのうえににあてて、その指先で軽く頬をついているお姿は、「衆生をいかにして救うか」を思索する形です。

ものの道理に従って正しく思惟することを、正思惟といいます。これに対して道理に背いた考えをすることを邪思惟といい、道元禅師は「邪思惟するによりて悪の報を感得せざるにはあらず」(邪思惟することによって悪の報いを受けないはずはない)といわれています。

|

|

|

|

| ▲ 浄国寺本尊弥勒半跏思惟像 |

|

|

|

|

|

|

|

舎利とはインドのことばで遺骨のこと、特に聖者の美しい遺骨をいいます。お釈迦さまの遺骨は仏舎利といわれ、ひときわ白くキラキラしていることから、のちに上等の白米をこれになぞらえることになり、現在ではお寿司屋さんの上等の酢飯のことを「シャリ」とよぶようになりました。

さて、お釈迦さまは80歳で亡くなられ、火葬されてご遺骨となりました。そのお釈迦さまのご遺骨、仏舎利を魔王が羅刹という鬼を使って盗ませました。そこで誰よりも足の速い韋駄天という神様がすぐに追いかけて、無事に仏舎利を取り戻しました。この説話により、韋駄天走りはものすごい速い走りを言うことばとなりました

|

|

|

|

娑婆とは忍土、つまりお浄土に対して、耐え忍ぶことの多いこの現実の人間世界をさします。私たちの住むこの世界は、四苦八苦などの苦しいことが満ちあふれ、それを忍びながら生きてゆかなければなりません。

一方、お浄土は安穏で天女が舞い、楽しいことがいっぱいです。ですから私たちはこの苦しい娑婆を脱して、極楽であるお浄土へ行こうと願っているのです。

また、お浄土には阿弥陀如来さまがおられ、この娑婆世界に救いの手をさしのべてくださいます。

お釈迦さまは、単に手をさしのべるだけではなく、この娑婆世界に下生され直に人々をお救いくださいました。

|

|

|

|

お正月にはどこの家でもしめ縄を新しくしたり、のれんをかけかえたり、障子を張り替えたりして気分を一新します。

ある場所で、浄不浄の線引きをすることを「結界を作る」といいます。神社も境内を清浄に保つために鳥居にしめ縄を張り結界を作ります。

この考えは仏教をルーツとしていて、仏道の修行に障害にならないよう、一定の区域を区切って、結界を作ったことがはじまりです。とくに禅寺では坐禅堂の入り口に簾を下げて結界していました。のちに寒さを防ぐために布の幕を用いるようになり、暖簾となりました。

しめ縄ものれんも結界を作ることですが、のれんは、商家の店先に下げられるようになり、一般の家庭でも使われるようになりました。

|

|

|

|

四天王は、古代インド伝来の神様が仏教に取り入れられ、四方を守る護法神となったものです。仏教の世界観で世界の中心にそびえる聖なる山を須弥山といいます。四天王は、この山の中腹にある四天王天に住む神様で、仏法に帰依するすべての人を守っています。

東方の守護神は持国天、南方の守護神は増長天、西方の守護神は広目天、北方の守護神は多聞天です。

聖徳太子が、初めて物部氏との戦いに出兵する際には、四天王に勝利を祈願し、後に大阪に四天王を本尊とする寺、四天王寺を建立しました。

また、北方の多聞天は別名を毘沙門天といい、上杉謙信公が都の北を守ると宣言して、毘沙門天の毘を旗印に戦ったことはよく知られています。

|

|

|

|

人はおこがましくも大自然を征服すると称して開発を行い、逆に大自然から竹篦がえしを受けて、さまざまの災害に見舞われているようです。乱開発による洪水災害、工場から出る汚水による被害、一酸化炭素による地球温暖化など、大自然の威力によって地球上に人が住めなくなる日がくるかもしれません。

ところで、竹篦がえしの竹篦とはなんでしょうか。竹篦とは文字どおり竹の篦ということです。

禅宗では、竹を割って三尺ほどの長さに切り、これを合わせて藤を巻き、漆を塗って法具として使います。むかしは師家が弟子を教導するときに用いました。

のちに坐禅をする際に、いましめのために打つ棒として使われ、高徳の僧が交代で竹篦を打つ役を務め、打たれた者も打ち返す立場になることから、やられたことを即座にやり返すことを「しっぺい返し」と言うようになり、「しっぺい」の「い」が消え「しっぺ返し」となりました。

|

|

|

|

「四大不調につき加療中」などという四大とは何でしょうか。仏教では、この宇宙を構成する元素として地水火風(ち・すい・か・ふう)の4つをあげて四大となし、人間の身体もこの四大から成り立っていると考えます。この四大が調和しているときは健康ですが、不調になるとうまくいかなくなることから、病気のことを四大不調というようになりました。

四大のうち、風とは呼吸すなわち空気のこと、水とは水分のこと。地とは肉体のこと。また、人が生きているときには体温があります。食物が身体の中で燃えてエネルギーになります、これが火です。

ところで「四大空に帰す」とは、人の肉体が滅びること、すなわち死ぬことをいいます。四大の本来の姿がこの「空」ということで、四大でできている肉体も空の世界にもどることになります。そして、またご縁をいただきこちらの世界に生を受けることになるのです。

|

|

|

|

地球上の大自然を前にしたとき、人間がいかに小さな存在であるかを感じます。高い山、深い海、水の中や陸上で生きる多くの植物や動物たち、自然は限りなく壮大です。

自然は仏経の経典では、じねん(呉音)と発音され、物事の本質、真実の姿そのもののことをいいます。そして、この自然にのっとって暮らすこと、これが仏教者の生き方といえます。東洋では、自然を克服するのではなく、自然と一体となり文明を築いてきました。自然と一体であることを自覚するとき、煩悩は消え、おさとりの世界が開けていきます。

道元禅師は、このことを「春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえてすずしかりけり」と詠まれ、良寛さまは「形見とて何を残さん、春は花、夏ホトトギス、秋はもみじ葉」と表現されました。

|

|

|

|

大変な困難にあったり、危ない目にあったりしているとき、思いがけないことで助けられると「地獄で仏」だといいます。もちろん地獄で仏に会ったような有り難さだというのでしょう。

経典では、私たちの住む世界を「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上・声聞・縁覚・菩薩・仏」の十界に分けています。それぞれの世界には、そこに住むにふさわしい者が住んでいるといいます。では、仏界よりも下の方に住む我々人間や、地獄に落ちた者は仏さまに救ってもらえないのかというとになりますが、心配はいりません。仏さまは慈悲の心で我が身をお地蔵さまに変幻されるのです。お地蔵さまだけが、人間界にも地獄界にもおりて行くことができるといいます。

地獄の住人にとっては、この「地獄の地蔵」こそが「地獄で仏」ということになるのです。

|

|

|

|

「こんな目にあうのも自業自得」などと使い、自分の業は自分でその報いを受けるという意味です。

業とは、人間が為す行為のことです。これは、身体での動作、口での言葉、心に思う考えの3つをさし、これらを身口意の三業といいます。この身口意の三業は、原因と結果として、無限の過去から無限の未来へとつながっています。そして、悪い業が原因となれば悪い結果が、善い業が原因となれば善い結果がその報いとなり、輪廻していきます。

経典には、私たちがその報いを受ける時期には3つあり、すぐに受ける場合、しばらくして受ける場合、忘れたころに受ける場合とがあるといいます。

この世でしたことの報いは、この世で受ける。この世で受けなければ、あの世で受ける。あの世で受けなければ、さらに次の世で受けるということになるのです。

|

|

|

|

「自覚が足りない」とか、「自覚症状がある」という言葉があります。

自覚とは、本来単に意識の有る無しをいうのではなく、文字どおり、自ら覚ることを意味します。何を覚るかというと、真理を覚ることになります。仏教でいう真理とは、苦諦・集諦・滅諦・道諦の四諦をいいます。

諦とは真理、真実という意味で、苦諦は、人生の現実は自己の思うとおりにはならず、苦であるという真実。集諦は、その苦はすべて自己の煩悩や執着などの欲望から生ずるという真実。滅諦は、それらの欲望を滅して、解脱し、涅槃の安らぎに達するという真実。道諦は、安らぎに達するため行う八つの道(八正道)の真実。(八正道は正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)

ですから、本当に自覚することは、覚りを得て成仏することになるのです。

|

|

|

|

三昧は、サンスクリット語のサマーディ(Samadhi)の音写で、「読書三昧」のようにそのことに熱中するとか懸命になる。あるいは、「贅沢三昧」などと使われ、むやみやたらにしたがるという意味で使われます。

また、三昧は定と訳され、本来は心を一ヶ所に定めて動かさず、そのものになりきることをさします。

禅宗では修行の一つとして坐禅を行います。坐禅は、体を調え、息を調え、心を調えて坐ることで、体と息と心が統一されて揺るがない安定した状態になることができます。この状態が「定」であり、サマーディすなわち「三昧」とされています。

禅宗では坐禅のことを、三昧中の王であるとし、王三昧と呼んでいます。

|

|

|

|

言語道断は、一般的には言葉に表せないほどあまりにひどいこと、とんでもないこと、もってのほかなどという意味に使われています。

この言語道断は、もともと仏教の語で、文字通り言語などで表現する道が断たれることですから、本来は言語で表現し得ないものをさすことばです。言語で表現できないものとは、仏教の深遠なる真理や究極の境地つまりおさとりということです。

曹洞宗の宗祖、道元禅師は不立文字・言語道断の立場をとりながら、言語を生かして使うことも説き、「言語道断とは一切の言語をいう」ともいわれています。

|

|

|

|

この語は、仏教ではゴシキと読み、仏教でいう最も基本的な五つの色をさします。これが転じて美しい色どりとか、いろいろな色という意味に使われています。たとえば、五色の糸、五色沼、五色団子などと使われます。

この五色の色は、青・黄・赤・白・黒で、仏教では 青黄赤白黒「しょう・おう・しゃく・びゃく・こく」とよみます。そしてこの色は、仏教の旗である仏旗や法要で使われる施食旗の色にもなっています。

色の意味は、青色が「空や海や山脈」、黄色が「大地」、赤色が「火や血のエネルギー」、白色が「昼や太陽」、黒色が「夜や月」で、天地宇宙すべての世界をあらわしています。

|

|

|

|

| ▲ 仏旗 |

|

▲ 施食旗 |

|

|

|

|

|

人にものを頼むときに、「後生だから○○○○して下さい」などといいますが、この後生とは一体何なのでしょうか。

私たちが生まれてから死ぬまでを一生といい、これは今の生なので今生といいます。では、私たちが生まれてくる前は、どこで何をしていたのでしょう。そして死んだ後はどこで何をすることになるのでしょう。

仏教では、因縁による輪廻転生を説きます。人の魂は、過去の世からこの世へと、さらには未来の世へと生まれ変わっていくというのです。

過去の世を前世といい、そこで過ごした一生を前の生、前生といいます。それに対して未来の世を来世といい、そこで過ごすであろう一生を、後生といいます。

つまり、前生、今生、後生の三つは一組であり、お互いに因果関係を持って私たちの次の生を決定づけているのです。

|

|

|

|

神社仏閣に初詣のおり、「今年も良い年でありますように、家族皆健康でありますように」と願い、お参りをされることでしょう。

神社仏閣でも、国土安穏、五穀豊穣、商売繁盛、健康増進、交通安全など皆様の願いが叶うよう、いろいろなご祈祷をしています。

禅寺では、三朝に大般若経を転読し、「降伏一切大魔最勝成就」(一切の魔物を打ち破り、最も素晴らしい幸いを成就したまえ)と唱えて祈祷します。

降伏は、一般には「こうふく」と読み、相手に白旗をあげるマイナスの意味で使われていますが、経典の中では悪魔をやっつけるというプラスの意味に使われています。悪魔は降伏されて悪心を無くし、中には改心して逆に仏の側につき、仏の守り神になることもあります。

|

|

|

|

|

お寺には一つの建物だけではなく、七堂伽藍などといわれるように、いくつかの建物があるのが普通です。それらの中心になる建物は、金堂・講堂・食堂です。

金銅はご本尊を礼拝する建物、講堂は経典の講義や説法を聞く建物、そして食堂は食事をいただく建物です。

一般に、儀式や講演をする建物を講堂といったり、いわゆるお食事処を食堂いいますが、これらに堂がついているのは、お寺から分離独立したことを物語っています。

また、お寺のお堂はみるからに立派で品格がありますから、一般に態度や容姿などが立派で気品があることを、堂堂としているというようになりました。

また、お堂の中は広々としてガランとしています。伽藍とは僧伽藍(僧侶が修行するお堂)のことで、インドのサンスクリット語のサンガラーマの音訳でお堂と訳されます。この二つを合わせて伽藍堂というと、家や部屋などの中に何もないことに使われるようになりました。

|

|

| ● |

広長舌・長広舌 こうちょうぜつ・ちょうこうぜつ |

|

|

すぐれた弁舌をしたり、長々と演説することを長広舌をふるうといいます。この長広舌は、仏典みられる広長舌が変化したもので、仏の32相の1つをいうことばです。

お釈迦さまの舌は、広くて長く、口から舌を出すと顔を覆うことができ、髪の生えぎわまで届いたといいます。『妙法蓮華経如来神力品』には、お釈迦さまがある時大神力を現じて舌を出されると、その舌は虚空のかなたの梵天にまで届いたとあります。この広長舌の相は、お釈迦さまの説法が、いかにすぐれているかを表したものです。

|

|

|

|

究明は、一般的に真実や道理などを追求する意に使われていますが、本来は仏教用語で真理や心事(心に思っている事柄)を極め明らかにすることをいいました。また、この真理や心事を明らかにし、徹見(見通す)することを発明といいました。

発明の語は、仏教ではホツミョウと読まれることが多く、考えをぐるりと変えてしまうこと、つまり悟りに達することをいいましたが、一般には人のまだ考えていないことを考え出す意に使われるようになりました。

もちろん仏教ではいまでも、究明は真理を追究することであり、発明は悟りを得ることをさすのに変わりありません。

|

|

|

|

奇特とは、優れて他と違って感心なことという意味です。

むかし、中国の大雄峯(百丈山)で、百丈懐海禅師が修行僧を指導しておられたときのことです。ある僧が禅師さまに「如何なるか是れ奇特の事」と質問しました。

「どういうことが、最も有り難いことなのでしょうか」と尋ねました。これに対して、禅師様は「独坐大雄峯」と答えられます。「私がひとりこのお寺にどっかりと坐っていることだ」というのです。私が今こうしてここに存在していること、修行の姿そのままが最も有り難いことということです。

その後この言葉が日本に伝わり、「行いが感心なさま」をあらわすほめ言葉へと変化してきました。

|

|

|

|

おせじのせに世という字をあてていますが、この言葉のもとは「無財の七世」の中「言辞施」ですので、お施辞とするべきでしょう。本来の意味は、相手を思いやるやさしい言葉という意味です。

無財であってもできる七つの布施行とは、1眼施(やさしくみまもってあげる)、2和顔施(にっこり笑んであげる)、3言辞施(思いやりの言葉をかけてあげる)、4身施(お手伝いをしてあげる)、5心施(幸せを願ってあげる)、6牀座施(席をゆずってあげる)、7房舎施(一晩泊めてあげる)をいいます。

|

|

|

|

中国の唐の時代(618−907)に趙州(じょうしゅう)という禅僧がおられました。このお坊さんは、誰が訪ねてきても「まあお茶でも召し上がれ」といわれました。あるとき、弟子が「見ず知らずの人に用件も聞かぬうちからお茶をすすめることもないでしょう」といいます。趙州和尚は、大声でその弟子を呼びます。「ハーイ何かご用ですか」と弟子が聞くと「まあお茶でも召し上がれ」といわれました。

話はこれだけなのですが、後に『趙州喫茶去』という有名な公案(禅問答)となりました。

この公案は、日常茶飯事の中にこそ真の仏道があることを意味しています。これを日本の瑩山禅師は「茶に逢うては茶を喫し、飯に逢うては飯を喫す」といわれています。

|

|

|

|

玄人の玄は、玄米などというように色彩的には黒を意味します。つまり、玄人とは黒い人、クロヒトが変化したものです。また、素人の素は、素花といえば白い花をさすように白のことで、素人とは白い人、シロヒトが変化したものです。

では、黒い人、白い人とは一体誰のことをさすのでしょうか。

昔の中国では、お坊さんは基本的に黒い衣を着ていたので玄人と呼ばれ、これに対して一般の人は白衣の人と呼ばれました。この服装による区別は今日の禅寺の得度式(正式なお坊さんになる儀式)にも伝えられています。得度式では、得度を受ける人はまず白衣で出てゆき、得度の儀礼を受けてはじめて黒衣(黒色の衣)を身につけます。

こうしてなったお坊さんは仏道の専門家であり、玄人は専門家の意味となりました。さらに、一般の道の専門家も玄人と呼ぶようになりました。また一般の人は、白衣を身につけていたので、お坊さんと区別して素人と呼ばれるようになりました。

|

|

|

|

新しい仏像を作ったり仏画を描いたりしたあと、最後に眼を入れ、心を込めることを開眼といいます。または、一心に修行して真実の道理をさとり、心の眼を開くことを開眼といいます。これから転じて、物事の本質をさとることや、コツをつかむことも開眼というようになりました。

ところで、新しい仏さまに魂を入れることを開眼供養といいます。日本で最初に開眼供養が行われたのは、天平勝宝4年4月9日の東大寺大仏建立開眼の時だといわれています。その後、この開眼供養の作法が全国に広まり開眼供養が儀式として確立されました。

さて、儀式としての開眼供養もさることながら、仏さまをはじめ、どんなものでも大切にすると魂が入り、自分を守ってくれる強い味方となることでしょう。

|

|

|

|

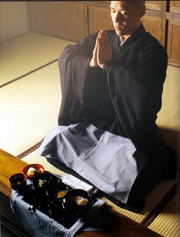

合掌は、両手の指を伸ばして掌を胸のあたりで合わせることをいいます。これは、起源をたどるとインドの礼法になります。仏教の伝来により日本へ伝えられ、今では深く日本に根づき、仏さまを拝むときの作法となりました。

また、インドでは叉手という礼法があります。これは、左手の親指を内側に曲げて握り、胸元に当てて、右手を開いて左手の拳をおおい、左右の肘を張ります。これは、仏教が中国に伝わり、中国の礼法と相まって、おもに日本の禅宗で行われるようになりました。

仏教徒は、挨拶においても合掌をしますが、特に他人に向かって合掌をすることは、その方への深い尊敬の念を表す礼法となりました。

「右ほとけ、左はわれと合わす手の、中でゆかしき南無の一声」

|

|

|

|

| ▲ 合掌低頭 がっしょうていず |

|

|

|

|

|

|

|

甘露飴、甘露煮などの甘露は、甘くて美味しいものという意味でつかわれます。

この「甘露」の語源は、インドの梵語「アムリタ」の漢訳です。アムリタは、神々の常用する飲み物で、蜜のように甘く、うっとりするくらい美味しいものだそうです。そればかりではなく、これを飲むと不老不死となり、天にも昇る心地となるといわれます。

インドのこのお話が仏教にも受け継がれ、甘露は苦悩を癒し、寿命を延ばし、幸せな毎日を約束するものとされてきました。

仏の教えにそった生き方をすれば、苦悩のない、幸せな毎日を送れることから、仏の教えが「甘露」にたとえられるようにもなりました。

|

|

|

|

普請というと、家を建てることと思ってしまいますが、本来の普請とは、「みんなが寄って力を合わせ、協力して物事をすること」をいいます。以前は、橋普請や道普請ということばもよく聞かれました。

禅の道場でも、作務という労働があり、これを始める合図として太鼓を打ちますが、これを普請鼓と呼んでいます。この普請鼓が鳴ると、古参の修行僧も新米の小僧さんも、みんな出てきて、協力して作務をします。

中国の高僧、百丈禅師も「普請の法は、上下力を均しゅうするにあり」といわれました。

ところで最近の社会は、個人主義の風潮で、みんなで力を合わせるということが軽視されるようになってきました。その結果、大勢の人間に取り囲まれながら「孤独」であるという、おかしな現象も出てきました。

一人の苦しみは、みんなの苦しみ。一人の幸せは、みんなの幸せと考えて、手をとりあいながら生活したいものです。

|

|

|

|

先のことまで考えて、余計な心配をすることを取り越し苦労といいます。ところで、この「取越」は、浄土真宗で使われたことが元となって、一般化されたことばです。

浄土真宗の開祖は親鸞聖人です。ご命日は11月28日です。この入寂の日を最期として一週間、全国の門徒がご本山に集まり、報恩のための法会「報恩講」を修行してきました。

ところで、ご本山だけではなく、地方寺院にもこの報恩講を修行したいという思いがあります。そこで地方では、この法会を繰り上げて早めに済ませてから、ご本山に参拝するということになりました。

取越とは「一定の期日よりも早めに行う」ことを意味する仏教語ですが、浄土真宗では早めに修行するこの法会を「御取越」と呼ぶようになりました。

|

|

|

|

不動といえば不動明王を思い出される方が多いでしょう。中には不動産を連想される方もあるかもしれませんが「動かない」という点では同じです。では何が動かないのでしょうか。

仏教で動かないとは、心が動揺しない、たじろがない、乱れないという意味で、これを不動地といい修行が完成した状態をいいます。

ところで不動明王は、大日如来に代わって、私たちの心を不動地にしてくれる仏さまです。右手に剣、左手に羂索とよばれる金の縄を持ち、私たちにもし悪い心が起きたら、そんな心を打ちくだいたり、縛ったりしてくださるのです。

|

|

|

|

子育てにおいて、のがしてはならない好機を「啐啄の機」といいます。啐啄同時ということばもあります。このことばは、中国の禅宗の書「碧巌録」から広まりました。

鳥が卵を産み、殻が破れる時期になると、殻の中のひなが中からくちばしでコツンと殻をつつきます。これが「啐」です。それと同時に母鳥が外からコツンとつつきます。これが「啄」です。双方の気合いがピッタリ合って卵の殻が割れひなが誕生します。

禅宗では、弟子(殻を破る者)と、それを導く師家(殻をつつく者)。そんな両者の「啐」と「啄」が、少しもずれることなくピタリと同時に行われるというのが師弟の理想であり、この「啐啄の機」という禅語の示すところとなりました。

|

|

|

|

現在の台所はほとんどガス、水道、電気で煮炊きするため、薪などを置く広い場所を必要としませんが、むかしの家の台所はかまどや水がめを置いたりする広い場所が必要でした。

それがお寺の台所ともなると特別大きな台所となり、しかも大きな空間を確保するため、柱を林立するわけにはいきません。そこで中央に大屋根を支える大きな太い柱を立てて、建物を支えました。

また寺院では、この中央の柱に厨房の守り神である大黒さまをお祀りいたしました。つまり、家全体を支えるこの柱を大黒柱というようになりました。これが変じて、一番頼りになる人を大黒柱と称するようになりました。

また、大黒さまは三宝(仏・宝・僧)を守護し、五穀豊穣を与えるインドの神さまです。大黒さまの居場所が台所であることから、年中台所にいる寺院の主婦を大黒さんと呼ぶ習慣が生まれました。

|

|

|

|

お釈迦さまは2500年の昔、インドに現れた偉人ですが、ただの人ではない証として、顔や身体に112種類のすぐれた特徴を持っておられました。

仏教では、菩薩の位にある者には80種類のすぐれた特徴が、また、仏の位にある者には32種類のすぐれた特徴が加わって、神々しくありがたい容姿になるといわれます。これを三十二相八十種好といい、お釈迦さまはこのすべての相と好が欠けることなくそなわっていたといいます。

今日相好具足といえば、容姿が立派であるという意味に使われます。これは、仏さまのようにすぐれた容姿であるという意味です。また、相好を崩すというのは、この相好が全部ほころんでしまうこと、つまり、にこやかに笑うことを指すようになりました。

|

|

|

|

婦人に向かって「旦那さまはお元気ですか」といえば、その婦人の夫を指し、村の旦那さまといえば、その村のお金持ちを指します。

旦那の原語は、ダーナというインドのことばで、与えるものという意味です。もともとお寺を保護し、お坊さんに衣食を与える人をこう呼びました。

ダーナを訳すと布施となり、現在でもお寺に渡す金品をお布施といいます。

布施には、財施、法施、無畏施の三種があります。金品を施すことを財施といいます。仏教の教えを説き、お経を読むことは、お坊さんの布施で法施といいます。また、相手の不安や恐怖心をとりのぞき、安心を施すことを無畏施といいます。

この財施、法施、無畏施は、仏教にとって大切な修行の一つとされます。

|

|

|

|

相好具足といえば、仏さまの容貌が、欠点もなく立派に備わっていることをいいます。

お釈迦さまは2500年の昔、インドに現れた偉人ですが、ただの人ではない証拠として、顔や身体に百十二種類のすぐれた特徴を持っておられたといいます。仏教では、菩薩の位にあるものには八十種類のすぐれた特徴が、また、仏の位にあるものはさらに三十二のすぐれた特徴が加わって、神々しくありがたい容姿になるといわれます。

これを三十二相八十種好といい、仏さまはこのすべての相と好が、欠けることなくすべてそなわっていたといわれます。

今日相好を崩すというのは、この相好が全部ほころんでしまうこと、つまりにこやかに笑うことを意味するようになりました。

|

|

|

|

無事とは、何事もないということで、お経の中に見られる本来の意味は、なすべき煩いがない、ひっかかるものが何もないということです。

生まれながらにして仏である人間には、本来の姿に徹すれば、そのままがお悟りであり、貴ぶべき人そのものです。したがって求めるべき仏も、行うべき道もありません。これを「無事是貴人」といいます。

私たちはとかく何事もないと、つまらないなぁ、何か面白いことないかなぁ、などといろいろ変わったことをしたがりますが、何事もなく無事に暮らしているということは、実は本当にありがたいことなのです。

|

|

|

|

孫悟空が持つ棒は、伸縮自在で「思いのままになる」という如意棒で、この場合の如意とは「思いどおりになる」という意味で使われています。

本来、如意とは仏教のことばで「ありのままを我が心とする」という意味です。つまり、心に何の不満もこだわりもなく、束縛されることのない自由な境地を如意といいました。

私たちは常々、思いのままに自由に暮らせたら幸福だと思いこみ、そのためにお金が欲しいとか、如意棒のように思いどおりになることを望んでいますが、それでは絶対に幸福にはなれません。なぜなら、人間の欲望は限りなくふくれるものであり、一つがかなえられると、さらに欲しくなって、結局はかなえられることがありません。

仏教でいう如意は、「浴がなく足ることを知る」小欲知足ということで、これこそ幸福にいたる妙薬といえましょう。

|

|

|

|

「ふしだらな生活を送ってはいけない」などといわれますが、ふしだらとは、しだらに「不」をつけたものといわれます。しだらとは、梵語に修多羅(しゅたら)という語があり、この語がなまったものです。修多羅は中国では経と訳されます。

しだらは、織物の縦糸のことで、仏の教えは真理を貫く糸のようなものであること、さらに時代を貫いて後世にに伝えるべきものという意味です。

この織物の縦と横の糸が整理されていない状態を「ふしだら」とか「しだらがない」といいました。これが変化して「だらしがない」となったといわれます。

|

|

|

|

釈迦十大弟子の一人、周利槃特(チューダ・パンタカ)は、とても物覚えが悪く、お釈迦様の教えをなかなか理解できませんでした。そこでお釈迦様は、シュリハンドクに一本のホウキを与え「垢を流し、塵を除く」と唱えながら、祇園精舎を掃除することだけを教えました。

シュリハンドクは、お釈迦様の教えを忠実に守り、やがて本当に落とすべき汚れは、「むさぼりの心」「怒りの心」「無知の心」であることに気づき、悟りを得て阿羅漢の境地を得ることができました。

このシュリハンドクが亡くなって、不思議なことに、そのお墓の周りにたくさんのミョウガが生えました。よく、ミョウガをたくさん食べると物忘れをするといわれますが、これはシュリハンドクの伝説によるものです。

|

|

|

|

現在では日本料理としてあつかわれる身近な食べ物でも、ルーツは仏教と一緒に中国から渡ってきたものも多くあります。納豆や豆腐、お茶や饅頭などは僧侶が中国より持ち帰ったものです。

その中で、日本の僧侶が作り広めた食べ物に、漬け物の「たくあん」があります。これは沢庵禅師の名前にちなんで命名されました。

沢庵禅師は、但馬国(兵庫県)のご出身で、臨済宗(禅宗)の僧として江戸時代に、京都の大徳寺で活躍されました。

三代将軍徳川家光は、沢庵禅師を品川の東海寺の開山として招き、そのお寺ではじめて口にしたのが、大根を糠と塩で漬けた漬け物でした。家光公はこの味をたいへんお褒めになり、沢庵禅師の名前をとって「沢庵漬け」と命名され、江戸中に広められました。

それが全国へと伝わって、やがて日本中の家庭で作られるようになりました。

|

|

|

|

年が明け、新しい暦を見て今年一年の計画を立てるときに、「当日の吉凶はどうだろうか」と気になる方も多いと思います。

先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを六曜といい、これらは古代中国の陰陽道で吉凶を定める基準となっていました。この六曜は、日本へは6世紀に伝来し、大宝律令で陰陽寮(陰陽道のことをつかさどった役所)ができるほど盛んになりました。安倍氏、賀茂氏が陰陽家として、宮廷で尊重されるようにもなりました。

旧暦ではその年の、1月から12月までこの六曜を順に従って割り当て、当月の1日をその曜とします。つまり、1月1日と7月1日は先勝、2月1日と8月1日は友引というふうになります。実はこのように確定したのは、種々の暦を統一するためのことで、深い考えに基づいたものではありません。しかも、今は新暦が使われるようになり、必ずしも1月1日が先勝とは限らなくなってしまいました。

本来、日に吉凶はありません。毎日が日々好日です。仏道ではすべてが大安吉日の好日として過ごしたいものです。

|

|

|

|

薄伽梵とはお釈迦さまの異称で、インド語のバガヴァットに漢字があてられたものです。薄伽梵を漢訳すると世尊となります。インドでは一般に「世に尊ばれる人」をこう呼びました。お釈迦さまの呼び名はほかにもあり、1 如来、2 応供、3 正遍知、4 明行足、5 善逝、6 世間解、7 無上士、8 調御丈夫、9 天人師、10 仏、の10に世尊を加えて、如来十号といいます。

ところで、赤塚不二夫さんの漫画に、お釈迦さまと同じ名前の、天才バカボンというキャラクーがいますが、バカボンのパパに赤塚先生はいわせます「これでいいのだ!」と。この「これでいいのだ!」は人生におこるものごとをすべて受けいれ「絶対肯定」するという、お釈迦さまの教えに通じるものがあります。

|

|

|

|

龍は龍王とも龍神ともいわれ、海や池に住み、水陸空を駆けめぐることのできる想像上の動物です。

龍には、善龍と悪龍があり、西洋に住む龍は悪龍に属し、西洋の龍ドラゴンはずっと、悪や暗黒の象徴とされてきました。一方、東洋に住む龍は善龍で、神様としてあがめられてきました。

インドでは、水天の眷属とされ、雲を起こし、雨をふらせ、雷電を放つ恐ろしい神様でしたが、のちに仏教に帰依し、八部衆の仲間に入れられました。(八部衆=天・龍・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅・魔睺羅伽)

また、中国では龍は麒麟・鳳凰・亀とともに四霊獣の一つとされ、祥瑞のしるしとなり、天子の象徴となりました。

日本では、龍は海神・水神として神聖化され、海上水上の安全祈願や大漁祈願の神様として信仰されてきました。

中国戦国時代の書『韓非子』には、龍のあごの下には、逆さまに生えた鱗が一枚あり、これに人が触れると龍が激怒するとあります。このことから、目上の人の激しい怒りにあうことを「逆鱗にふれる」というようになりました。

|

|

|

|

仏土は、サンスクリット語の「ブッダ・クシェートラ」を漢訳したことばです。「仏国土」と訳される場合もあります。仏さまの住む世界、仏さまの国土という意味です。

仏教の宇宙観では、宇宙には無数の仏土があり、その一つの仏土に、一人の仏さまがいて教えを説いているといわれます。その一つ一つの仏土の大きさは、「三千大山世界」(太陽系ほどの宇宙が10億個集まった世界)であるといいます。

仏土は、一般的に「浄土」ともいわれます。我々の住む世界は「穢土」(穢れた世界)といいますが、浄土と穢土は決して切り離された場所ではなく、不二なる世界であるといいます。

経典には、「もし菩薩が浄土を建立したいと思うのであれば、まず自らの心を浄らかにしなければならない。その心が浄らかであるときに仏土も浄らかとなり、そこに『浄土』が実現される」と説いています。

|

|

|

|

弁天さまといえば、七福神の紅一点でよく知られています。弁天さまは、インドの河川神サラスヴァティのことで、弁財天女と訳され、梵天の妃と伝えられています。

また、そのすがたは今では琵琶を奏でるやさしく美しい女性として現されていますが、古くは弓・矢・刀を持つ八臂のすがたでした。

河川は山々から雨を集めて平野を潤し、海に注ぎます。古代インドにおいて、インダス川やガンジス川どは、大地に豊かさをもたらす母そのものでした。弁財天はその象徴として信仰されました。

弁天さまは、奈良時代に日本へ伝来されました。また、弁天さまの奏でる琵琶の音色が、仏教のさとりの世界を伝えていることから、琵琶湖の竹生島がこれになぞらえられて、弁天信仰が広まったといわれています。

ちなみに、竹生島と宮島それに江の島の弁天さまが、日本三弁財天とされています。

|

|

|

|

平野からのぞむ山々の荘厳な姿は、季節ごとに美しく人々を魅了します。荘厳とは美しいばかりではなく、威厳があって気高いことをいいます。

さて、荘厳は仏教語では「ショウゴン」と読み、仏さまのおられる所、特にお堂の中の飾りを指します。古くは、梵語のアランカーラやヴューハの訳で、装飾や配置を意味する語でしたが、漢訳後に堂舎や国土などを飾ることへと意味が変化してきました。現在では、もっぱら仏前の飾りを指し、荘厳具といえば仏前を飾る道具を指すようになりました。

ところで、山も荘厳をそなえているように、人にも荘厳が必要です。人に美しさ、気品を感じるのは、人格からあふれ出る顔や身振りの表情です。

仏さまを荘厳するとともに、自分自身も信仰の生活で荘厳し、大自然の荘厳と調和していくことが大切です。

|

|

|

|

楊枝はもともとは、インド伝来の「ものをきれいにする道具」のことです。楊子とも書きますが、本来は楊枝と書くのが本当で、文字通り柳の枝でした。枝の先端を打ちくだいて総状にしたものを、歯の洗浄に用いれば、これが総楊枝で歯ブラシの古代版となります。また、先をとがらせば爪楊枝で、今を私たちが用いているものの原型となります。

また仏事でも、楊枝は洒水枝といって、楊枝の先に浄水を含ませ、その場に水を注いで清める儀式に使われます。

さて、日本に初めて歯を磨く習慣を広めたのは、永平寺を開かれた道元禅師といわれています。この総楊枝を中国から持ち帰り歯を磨くことをすすめました。

|

|

|

|

高座というと、すぐに落語家の座る高座を連想しますが、本来高座には僧侶が登り、説法・説戒(受戒の者に戒律を説くこと)・講経(経典の講義をすること)などをしていました。高座は一般の座より、一段高い所に座を設けましたので、高座といわれるようになりました。

また、聴衆に顔がよく見えるように、話す声がよく聞こえるようにとの配慮から高座が設けられました。

そして、聴衆の興味を引くために、ときにはおもしろおかしく話を進めることもありました。

これが落語の元となり、僧侶ではなく芸人が話をするようになり、その座を高座と呼ぶようになりました。

|

|

|

|

南無は梵語のナマスの音訳で、もともとは屈するという意味です。経典中の南無を訳すと、帰命・敬礼・信従などのことばになります。また南無は、仏法僧の三宝や神様などに自分の身命をあづけ、それらを敬い、心より礼拝するときに唱えることばでもあります。

蓮如上人は、南無を「一心一同にたのみたてまつり、後生たすけたまえとふたごころなく信じまいらすなり」といわれました。また内山興正老師は「天地一杯の生命が生命の実物であり、そこに帰るのを帰依といい、南無という」といわれています。

釈迦牟尼仏に南無をつけ、阿弥陀仏に南無をつけ、妙法蓮華経に南無をつけ、観世音菩薩に南無をつけて帰命頂礼すれば、必ずや悩みが消えて救いがあるということです。

|

|

|

|

龍は龍王とも呼ばれ、海や川に住み、水陸空を駆けめぐることのできる想像上の動物です。この龍の住む宮殿が龍宮です。

龍には、善龍と悪龍があるとされます。西洋に移り住んだ龍は悪龍に属し、悪や暗黒の形象化されたものとされてきました。一方、東洋に住む龍は善龍(神様)とされ龍神としてあがめられました。

インドでは、水天の眷属とされ、雲を起こし、雨をふらせ、雷や稲妻を放つ恐ろしい神様でしたが、後に仏教に帰依し八部衆の仲間に入れられました。

中国では、麒麟・鳳凰・亀とともに四霊獣の一つとされ、瑞祥のしるしとなり、天子の象徴となりました。

日本では、海神・水神として神格化され、海上・水上の安全祈願や大漁祈願の神様としてあがめられます。

|

|

|

|

1. 感格鬼神・・・感は鬼神に格り

2. 清淨心身・・・心身を清浄にし

3. 能除汚穢・・・能く汚穢を除き

4. 能覺睡眠・・・能く睡眠を覚し

5. 静中成友・・・静中に友と成り

6. 塵裏偸閑・・・塵裏に閑を偸む

7. 多而不厭・・・多くして厭わず

8. 寡而為足・・・寡くして足れりとす

9. 久蔵不朽・・・久しく蔵えて朽ちず

10. 常用無障・・・常に用いて障り無し

この香十徳は、中国王朝「北宋」(960−1127)の詩人・黄庭堅が作った詩です。

その後、一休禅師によって日本に紹介され広められたといわれています。

香十徳意訳

1. 感覚を研ぎ澄まし

2. 心身を清らかにし

3. よく穢れを取り除き

4. よく眠りを覚まし

5. 静けさの中に安らぎをもたらし

6. 忙しい時にも心を和ませる

7. 多くても邪魔にならず

8. 少なくても十分に足りる

9. 年月を経ても朽ちず

10. 常に用いても障りはない

|

|

|

|

みずごりは漢字で水垢離と書きます。文字通り、水で垢を洗い落とすということです。これは、水を浴びて身の汚れを流すのみならず、心の垢も取り除いて、清浄な心身をもって神仏を礼拝しようとする行いです。寺社の入り口の手水鉢で口をすすぎ、手を洗うこともこの水垢離といえます。

つぎにみそぎですが、漢字では禊ぎと書きます。水浴びをして身を清め、邪気を払うことをいいます。罪や穢れを洗い流して、清浄な心身で神仏の前に出ることを意味します。

禅のお寺では、入浴するときに「沐浴身体、当願衆生、心身無垢、内外光潔」(入浴する時には、私とともに生きとし生けるもの全てが、まさに心身が綺麗になり、内外から光が輝きだすことを願う)という、沐浴の偈をとなえます。

|

|

|

|

後光とは、仏さまや菩薩さまの身体から発する光のことです。後光は、仏さまの白毫から発する頭光(ずこう)と仏さまの身体から発する身光(しんこう)に分けられます。

この、頭と身体から発せられる二重の光明を挙身光(こしんこう)といい、仏さまや菩薩さまの絵や彫刻に、光背という形であらわされました。

ところで、西洋のエンゼルやキリスト像にも光背が描かれています。洋の東西を問わず、尊いものには後光があるということでしょう。

また、よい想いをもった人はよい印象を受け、よい祈りはよい現実となるということがあります。これは、現代の量子物理学では、人がよいことを思い祈ると、光子(フォトン)といって、光の最小粒子である素粒子が発せられるといいます。人にも後光があるということです。これを後光効果というのでしょう。

|

|

|

|

煩悩は、身も心も焼き尽くす火にたとえられます。この煩悩の火を、頭の髪がぼうぼう燃えていることに喩えたのが頭燃です。仏教は、この煩悩の火を消すために、修行に精進します。禅では「生死事大 無常迅速 各宜覚醒 慎勿放逸」(生と死は人生の重大な問題である、しかし時は無常にあっというまに過ぎ去っていく。各人はこのことに目覚めて、仏道精進につとめ、無駄に過ごしてはいけない)と説きます。

曹洞宗の宗祖、道元禅師も、『学道用心集』に「頭燃をはらう」が如くに精進しなさいと教えられています。

|

|

|

|

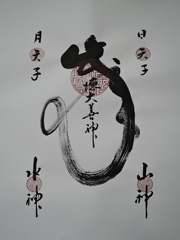

印は、サンスクリット語の「ムドラー」が原語で、「印相」とか「印契」などとも漢訳され、象徴的な意味をもった手や指の形のことをいいます。

代表的な印は、仏像に示されていています。たとえば、右手を肩のあたりで、手のひらを外に向けているものを、「施無畏印」といい。仏が衆生の恐れの心を取り去って救うことを意味しています。また、左手をだらりと下げて手のひらを外に向けた形は、「与願印」といい、仏が衆生の願いを聞きとどけ、成就させることを示した印相です。

ちなみに、当山のご本尊でもある弥勒菩薩さまは、思惟手という印相で、お釈迦さまの入滅後56億7千万年後にこの世に現れ、どのように衆生を救うかを兜率天で思案瞑想されている形です。

|

|

|

|

| ▲ 弥勒菩薩 |

|

|

|

|

|

|

|

卍はサンスクリット語の「スヴァスティカ」あるいは「シュリーヴァットサ」が原語で、もともとはヒンドゥー教のヴィシュヌ神の胸毛が、卍の字のようにねじれていたのに由来します。仏教でも、この模様はめでたい印であるとして取り入れ、仏の手足にもこの模様があるとされました。

日本でも、仏教や寺院を象徴する記号としてよく知られ、地図の記号にも使用され、家紋の図案にも取り入れられています。

|

|

|

|

中国禅宗の四祖、大医道信禅師は禅宗の生活に自給自足をとりいれました。そして、建物の維持管理から庭掃除、食物の調達まで、禅院生活に必要な一切の労役を、修行僧が行うようになり、これを作務と名づけました。

ところで、この作務をするときには、僧衣ではうまくできません、そこで考え出されたのが、作業着の作務衣です。

禅門では、この作務を修行の一つと位置づけ、作務衣もまた、僧衣の一つと認められるようになりました。

|

|

|

|

今日の国語では、慧眼は「けいがん」と読み、物事の本質を見抜くするどい洞察力・眼力という意味で使われます。

仏教語では「えげん」と読み、仏さまや菩薩さまが具有する五限「ごげん」の一つを指すことばです。五限は、完全なさとりに達したものが持つ5つの視覚機能で、肉限・天限・慧限・法眼・仏限をいいます。

肉限とは、現実の色や形を見る眼力。天限とは、現象をすべて見通すことができる眼力。慧眼とは、縁起の法則を見抜く眼力。法眼とは、すべてのものを見極める智慧の眼力。そして仏限とは、一切法を照らす慈悲の眼力をいいます。

我々は、慧限をもって、真実の現象世界を感じ、仏限を開いてすべての生き物や世界にやさしい生き方をすることが大切です。

|

|

|

|

極楽往生は人が亡くなると仏さまの世界に生まれるという意味です。その往生の仕方は、人は若くても年老いても、男でも女でも極楽に生まれるときは、壮年の男子になって、お浄土の蓮華のつぼみの中に生まれるといいます。つまり、人は、すべてお浄土の一つの蓮華の中に生まれることを一蓮托生といいます。

転じて、夫婦や親子のように縁が深く、先の結果や善悪はどうであろうと最後まで運命を共にして生きるということ、結果のよしあしにかかわらず行動や運命を共にすることという意味になりました。

|

|

|

|

「世界」は本来仏教のことばで、サンスクリットの「ローカ・ダートゥ」を原語とします。「ローカ」が「世」に、「ダートゥ」が「界」にあたります。ローカは、世間と漢訳されます。意味は「世のなか」ということです。ダートゥは、要素という意味で、合わせて「世のなかを構成している要素」という意味になります。

ちなみに、英語の「ワールド」は、現代のヒンディー語では、「サンサール」と呼ばれ、サンスクリット語では「サンサーラ」と発音し、「輪廻」ということを意味します。

|

|

|

|

比叡山では、12年間を最初の修行の最低期間とし、この期間が終わるまでは、原則として山を下りることができません。これを一期といいました。

ただ、一般的には一期というのは、人が生まれてから死ぬまでの間の「一生」ということを意味します。一期の終わりは末期で、「末期の水をとる」などといいます。

茶道では「一期一会」ということばが使われます。茶会では、その機会は二度と繰り返されることのない、一生に一度の出会いであることを心得て、亭主と客がともに誠意を尽くす心構えを意味します。

|

|

|

|

アーユルベーダとは、古代インドから伝えられてきた伝承医学です。アーユルベーダは「アーユス」(生命)と「ベーダ」(知識)というサンスクリット語で、生命の科学と訳されます。この世界は、地・水・火・風・空の5大元素により構成されています。心と体を支える生体エネルギーは、この5元素の組み合わせにより、カパ(地と水)・ピッタ(人と水)・ヴァータ(風と空)の3つに分けられます。この3つのエネルギーを、食事や生活スタイルやヨガやマッサージなどで整えて、病気の治療や予防および健康増進を図るのです。

お釈迦さまの教団の侍医はアーユルベーダの名医ジーヴァカが務め、後にタイにも広めタイ式ヨーガマッサージになったともいわれています。

|

|

|

|

日本の禅宗では厨房や僧坊を守る護法神として祀られています。韋駄天という言葉の由来は、バラモン教の神の名から来ています。韋駄天はヒンドゥー教のシヴァ神の二男で、仏法に取り入れられてからは四天王である増長天に従う八代将軍の一角として、仏法や寺院を護る守護神になりました。

韋駄天の説話の中に、鬼がお釈迦さまの遺骨(仏舎利)を盗んで須弥山に逃げた際、走って一瞬で仏舎利を取り戻したといわれています。ここから足の速い人を韋駄天、早い走り方のことを韋駄天走りというようになりました。

また、韋駄天がお釈迦さまのために方々を駆け巡って食物を集めたとの逸話に由来して、「御馳走(ごちそう)」という言葉ができたともいわれています。

|

|

|

|

サンスクリット語のシャーンティカを漢字で訳したことばで、天災、疾病、罪障などの一切の災害を消滅させるという意味です。

病気をせず、健康であることを無病息災といいますが、息災は個人的に身体のさわりがないこと、個人の生活に災がないことを指すのではなく、すべての人の息災を祈ることこそ大切であり、それが息災のもともとの意味です。仏教は、利他を先とする菩薩行の大切さを説きます。

|

|

|

|

サンスクリットのバガダット・バガヴァーン(bhagavat・Bhagavan)を漢字に音で訳したことばで、覚れる者という意味です。お釈迦さまや如来のことをいいます。

他にお釈迦さまの呼び名は、如来十号(にょらいじゅうごう)といって、1如来(にょらい)2応供(おうぐ)3正遍知(しょうへんち)4明行足(みょうぎょうそく)5善逝(ぜんぜい)6世間解(せけんげ)7無上士(むじょうし)8調御丈夫(ちょうごじょうぶ)9天人師(てんにんし)10仏・世尊(ぶつ・せそん)の10の呼び方があります。

ちなみに、赤塚不二夫の「天才バカボン」は、仏教語のバカボンから命名したという説もあります。「これでいいのだ!」は、すべてをありのまま受け入れる「さとりの境地」ともいえるかもしれません。

|

|

|

|

成道とは、さとりを得て仏になることで、「成仏」ともいわれます。お釈迦さまは、出家され6年間の苦行の後、村の娘スジャータの乳粥の供養を受け、ブッダガヤーの大きな菩提樹の下に結跏趺坐(坐禅)されました。そして12月8日、東の空に明けの明星(金星)が輝くころ、すべての迷いが消えおさとりを開かれ「仏陀」となられました。お釈迦さま35歳のときでした。

日本では、この12月8日に、お釈迦さまの成道を記念し「成道会」の法要を修行します。

また、禅宗寺院では、12月1日から8日にかけて坐禅修行する「接心」も行われます。

|

|

|

|

芸道や武道の奥義に達すると、師匠から印可が与えられます。これは仏道にならったものです。印可とは、印信許可の縮まったもので、印信とは阿闍梨(修行の完成した僧)が秘法を伝授した証として弟子に与えるものをいいます。また、許可とは申し出を承認することで、後進の僧は自分の境涯を師匠に承認してもらわなければ一人前とは見なされないということです。

印可を受けた僧は、血脈(師弟の系譜)によってお釈迦様から数えて何代目かがわかるようになっています。ちなみに、今日の日本の僧はお釈迦様から数えて85代から100代くらいになります。

|

|

|

|

お位牌には、裏側に俗名と享年が記されます。享年とは、「天から享けた年数」つまり、この世に存在した年数のことをいいます。また、行年とは、「修行の年数」つまり、娑婆世界に修行に来た年数ということです。どちらも、在世に生きた年数、死んだときの年齢という意味です。

この享年・行年は、一般的に数え年で記されます。数え年の計算方法は、生まれた年を1歳とし、以後お正月ごとに1歳ずつ加算して数える年齢です。ちなみに、役所関係では、満年齢を使いますが、これは生まれた瞬間を「0才」とし、誕生日を迎えるごとに加算されていった末の今現在の年齢をいいます。

また、享年・行年を使うのは、昔はなるべく長生きをしたほうが「良い」「めでたい」という風潮が強く、数え年で表記すれば年齢が多くなるからという説があります。

|

|

|

|

荼毘とは火葬のことで、インド伝来の葬法です。インドのパーリー語「ジャーピタ」(燃やす)を、中国で荼毘と音写され日本へ伝わりました。仏教では、お釈迦様が亡くなられたとき、聖人の葬法にしたがって荼毘に付されたのが最初です。

日本では、元興寺の道昭大僧都(629−700)が、荼毘に付された最初といわれています。

インドのガンジス河では現在でも、昔ながらの薪による荼毘の風景を見ることができます。

|

|

|

|

インドの仏教教団では、非時食といって、一日二食で修行僧が午後に食事をとることは禁止されていました。しかし、仏教が中国に伝わると、寒さの厳しい中国では、夕食をとらなければ寒さのため体力が持たなくなります。そこで、温めた石をお腹に当てて暖をとっていました。これを懐石(ふところに石をだく)といいます。

その後、軽い夕食をとることは戒律にふれないという解釈が生まれ、修行僧の軽い夕食のことを懐石というようになりました。

この風習が日本に伝わり、茶の湯で出す簡単な料理を懐石料理というようになりました。

|

|

|

|

一途とは、「みち」のことで、なかほどの道を意味します。仏教では、「さとりへの道」をひたすらにたどることを指します。

また、三途(さんず)というときの、三つの道は「地獄道」「畜生道」「餓鬼道」の三悪道を指します。また、三途の川というときは、三種の瀬のある、この世とあの世をへだてる川を指し、生前の罪の重さにより、流れの早さが違う三つの瀬のどこを渡るか決められるといいます。

|

|

|

|

今は過去と未来の境目にある瞬間で、「今」といっている間に過ぎ去ってしまいます。

仏教では過去も未来も問題にせず、この今こそが大切であるといいます。私たちにとって、過去はもどらず、未来はあてになりません。今という瞬間の積み重ねこそ人生そのものにつながっていくのです。

道元禅師は、有(存在)がそのままが時であると説き、「而今」ということばをのこされました。

而今は絶対の現在をいい、あわせて過去を担い、未来をはらんでいる永遠の「今」という意味です。

今このときを、大切に親切に過ごしていくことが肝心です。

|

|

|

|

和尚はもともと、梵語のオッジャーの音写で、「受戒の師となれる高僧」を意味していました。それが次第に、修行を積んだ僧侶一般を和尚というようになりました。

一般には「おしょう」と読まれていますが、これは禅宗や浄土宗の読み方です。「かしょう」は天台宗や華厳宗の読み方、「わじょう」は真言宗や真宗・律宗・法相宗などで読まれる読み方です。

この音の違いは、その宗派が伝わった時代や成立の背景により、呉音・漢音・宋音で発音されたことによります。

|

|

|

|

修行道場では、ご飯をいただくときに「三徳六味(さんてるみ)、施仏及僧(しふぎゅすん)、法界有情(はかいうじん)、普同供養(ふずんきゅんにょう)」とお唱えします。

三徳六味を、仏さまおよび修行者に施し、法界(すべて)の有情(生きとし生けるもの)に、あまねく供養するという意味です。

三徳とは、1、軽くてやわらかいこと。2、けがれがないこと。3、規定にかない丁寧につくってあることをいいます。

六味とは、甘・辛・鹹・苦・酸・淡(甘い・辛い・塩辛い・苦い・すっぱい・淡い)です。

現代の味覚は、五味ですが、精進料理は、これにあっさりしている味、淡味を加えて六味とします。

すべての味の善し悪しは、この六味の調和いかんにかかっているということです。

|

|

|

|

沙門とは、仏教の僧侶のことです。サンスクリット語のサマナの音写で、勤息と漢訳されます。勤息とは、善行に勤め、悪を止息するという意味です。

古来インドでは、カースト制度の頂点を婆羅門(バラモン)といい、バラモン教・ヒンドゥー教の司祭を指しました。このバラモンに対して、お釈迦さまが説かれた仏教の教団は、身分制度にとらわれない自由な出家者でした。この出家者を沙門と呼ぶようになりました。

日本にはインドから、仏教だけが伝わりましたので、「バラモン」というと、仲間になり切れない人を指すようになりました。

|

|

|

|

乾坤は天地・陰陽あるいは上下を意味します。易の八卦のひとつで、乾は陽の卦で天・上・北西をあらわし、坤は陰の卦で地・下・南西をあらわしています。

また、仏教では、全世界、全宇宙を意味します。

乾坤一擲ということばがありますが、これは運命を天にまかせて、のるかそるかの大勝負をすることです。一擲は、サイコロを投げて天(奇数)が出るか、地(偶数)が出るか賭けることを意味します。

茶席の禅語に、「乾坤輝」(けんこんかがやく)があります。これは、修行の結果、煩悩妄想が跡形もなくなり、真実の自己がその姿をあらわしたことを象徴することばです。

|

|

|

|

喝とは、気合いを込めて叫ぶこと。また、修行者の迷いを断つために老師が発する大声のことです。

弟子に禅の神髄を説くために臨済禅師(中国、唐代の禅僧。臨済宗の粗)が「喝」を多用したのは有名です。

喝はここぞというときに使ってこそ生きるものです。弟子や我が子にただやみくもに「喝」を入れてもうるさがられるだけでしょう。ただ、場合によっては長々とことばや理屈で説くよりも、気合い一発の「喝」で目が覚め、悩みや壁がさっと消えることもあります。

|

|

|

|

舎利はサンスクリット語(梵語)のシャリーラの音写で、お釈迦さまや聖者の「身・骨」のことをいいました。

お釈迦さまは、死後荼毘に付されるとその遺骨は砕身舎利(小さなかけら)となったと伝えられます。

お釈迦さまの遺骨は、「舎利八分」といって、8つの諸国に分割され塔に納められました。この塔を「舎利塔」といいます。

今日、お寿司のご飯を「シャリ」といいますが、これは白いお米がお釈迦さまの遺骨(舎利)に似ていることから使われるようになりました。

また、小石が混ざった砂を「砂利」といいますが、これも舎利に似ていることから使われるようになったといわれています。

|

|

|

|

インドでは、出家の修行者たちが、きちんと戒律を守れるようにするために、自然の条件とか、人為的な作業によって、ある一定の地域を限定すること、あるいはそうやって限定された地域のことをいいました。

後に、密教においては、魔性が入らないようにするために、修行の場所を結界しました。比叡山や高野山などは、こうした結界地とされました。

また、寺院の内陣と外陣の間に設けられた柵なども、結界といいます。

茶道においても、路地などで、客が立ち入らないように縄で結わいた石などを置き結界とします。

|

|

|

|

道元禅師が宋(中国)の天童山で修行中のときのこと。典座(炊事係の長)の老師がキノコを並べて干しているのを見た道元は、老師の体を心配し、「ご自分でなさらずに、だれか若い者にやらせてはいかがですか」とことばをかけました。

老師は「他是不吾(他は是れ吾にあらず)」と答え、道元をはねつけました。

「他人がしたのでは、私がしたことにはならない」、老師にとってはキノコを干す作務も大切な修行のひとつであり、人にさせては自分の修行にならないというのです。

「いま自分ができる限りのことをする」ことが大切であるという教えです。

|

|

|

|

『平家物語』の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす」という語り出しの一句は、人の世のはかなさを感じさせます。

お釈迦さまが活動の拠点とされた、祇園精舎(精舎=お寺)の無常堂の軒の四隅に下げられた鐘は、修行僧の臨終に鳴らされ死者を涅槃に導いたといわれます。

また、お釈迦さまがクシナガラの沙羅双樹の林で入滅したときには、悲しみで沙羅の木が真っ白くなったともいわれます。

盛者必衰は、勢いが盛んなものもやがて衰え滅びるという、人の世の無常をあらわしています。

無常とは、万物の流伝するすがたである実相のことです。仏教は、移り変わるこの真実の姿を正しく観察することが大切であると説きます。

|

|

|

|

仏教のがわから、仏教以外の宗教や考えを指したいい方で、サンスクリット語の「アニヤ・ティールティヤ」(ほかの救済に関わるもの)を訳したものです。

つまり、仏教からすれば道をはずれているので「外道」と漢訳されました。この外道に対して、仏教自身は、「内道」と呼ばれます。

似たようないい方で、外道の書物を「外典」といい、仏教の経典を「内典」といいます。

やがて、普通とはちがった、まともでないことに首を突っ込んでいる人のことを「外道」と呼ぶようになりました。

|

|

|

|

仏教では、有形無形の一切のものを、有象無象(有相無相)といいます。このことばは、後にくだらないものという意味で用いられるようになりました。

また、物事の実体が有るのか無いのかを有耶無耶(有なりや、無なりや)といいました。これが、はっきりしないことという意味になりました。

お釈迦さまは、相対的な有・無を超えた絶対世界に安らぎを求められました。したがって仏教では、この有無の世界を超越した安楽の境地を「無」といいます。

一般に「無分別」というと、分別がないことを意味しますが、仏教では「分別」を超えた世界という意味で、「ものごとを区別しない」という意味になります。

また、一般に「無学」は、学のない教養がないこととして使われますが、仏教では、「もはや学ぶべきものがない悟りの境地」のことをいいます。

|

|

|

|

伽藍は、梵語のサンガ・アラーマの音写「僧伽藍摩」の略で、僧院・僧園などと訳されます。

本来、サンガとは仏教修行者の集団という意味で、アラーマとは居住する敷地のことで、托鉢する修行僧が、雨期に集まって学問修行した所のことでしたが、やがてそこに立派な建物が寄進されるようになり、伽藍とは寺院(精舎)のこととなり、さらには建物自体をいうようになりました。

伽藍は次第に整備されるようになり、七堂伽藍といわれるほどの偉容を誇るようになりました。ただ、七堂の内容は一定していなく、奈良の時代では、金堂(本堂)・講堂・塔・鐘楼・経蔵・僧坊・食堂を七堂といいました。また、禅宗では仏殿・法堂・山門・方丈・僧堂・浴室・東司(便所)を七堂伽藍と呼んでいます。

そして、伽藍内部の空虚さと静寂さは「がらんどう」(伽藍堂)という言葉も生みました。

|

|

|

|

三途とは、地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道のことです。

三途は暗い世界なので、冥界(冥は暗いという意味)ともいいます。人は死後、死出の山を越え、7日目に大きな川にさしかかるといいます。この川が三途の川といわれています。川のほとりには、奪衣婆という老女がいて、死者の衣服を脱がせ、衣領樹という大樹の枝に衣服をかけ、死者が生前犯した罪の重さを量ります。善人は、金色の橋を渡り、罪の軽いものは浅瀬を渡り、重罪人は深瀬を渡るといいます。

また、罪みを悔い改め六文銭を納めると、三途の川を無事に渡ることができるといいます。

三途の川には、「賽の河原」があり、幼くして死んだ子がこの河原で石を積んで父母の供養塔を造ろうとすると、鬼が現れてこわしてしまいますが、最終的には地蔵菩薩が現れ、子どもたちを救ってくれます。

|

|

|

|

| ▲ 六文銭 |

|

|

|

|

|

|

|

わびさびは、日本人の美意識の一つで、簡素で静かなもののことです。

里から遠く離れた山奥で一人禅僧が修行しています。そこへ客人が訪ねてきます。「こんな何もない山奥へお出でいただき、申し訳ありません」。客人にそう詫びる。これが「わび」のもとです。

そして、「こんな人里離れた寂しいところに、よく来ていただきました」。この「寂しい」ところというのが「さび」の原語といわれます。

「わびさび」には、相手に対する思いやりのこころが込められているのです。

|

|

|

|

拈華微笑とは、一輪の花を拈み、ほほ笑むことです。「真意は心から心に伝わる」ということをあらわしたことばです。

お釈迦さまは、霊鷲山に説法を聞きに集まった、大衆の前に、無言で手にした金波羅華という花を差し出しました。そこには、大勢の弟子たちがいましたが、ただ一人摩訶迦葉だけがにっこりほほ笑みました。

それを見て、お釈迦さまは「私の教えの一切をいま摩訶迦葉に伝える」といわれ、お釈迦さまの正法が二代目へと受け継がれました。

この古事から禅門では「以心伝心」(心をもって心に伝える)で、仏法の真髄を伝えるという意味につかわれるようになりました。

|

|

|

|

三界とは、衆生が住む世界を三つに分けたものです。

まず、一番下の世界は、「欲界」といいます。人間とか、たとえば帝釈天のように、神さまでも、まだ欲情がのこっているものの住む世界です。

その上に、「色界」という領域があります。これは、欲はなくなったが、かたち(身体)だけは残っている世界です。

さらにその上に、「無色界」という世界があります。この世界は、もはや、かたちすらもない世界で、禅定(坐禅)で得られる精神世界のことをいいます。

ちなみに、「三界に家無し」とは、広い世界のどこにも、この身をおちつかせる場所がないという意味です。

|

|

|

|

阿羅漢とは、サンスクリット語の「アルハット」の音写語で、羅漢と省略されることもあります。「供養を受けるのにふさわしい者」という意味です。

仏弟子が、お釈迦さまの教えにより、さとりを開いた最高位のことをいいます。

ちなみに、お釈迦さま入滅後、お釈迦さまの教えを確認する会議が、500人の阿羅漢により行われました。これを結集といいます。このときの議論の様子を表したものが後に、五〇〇羅漢像となりました。

|

|

|

|

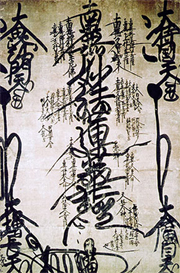

もともと題目とは、教典の名前のことをいいます。日蓮(1222−1282)は、法華経の題目である『妙法蓮華経』に、このお経の全生命がやどっているとして、題目を唱えることにより成仏できると説き、時の民衆から絶大な支持を得、その教えが全国に広まりました。

題目を唱える習慣は、古く中国からありますが、それを絶対的価値として確立させたのが日蓮です。

日蓮宗では、妙法蓮華経に「南無」(一心に仏を信じること)の二字をつけた『南無妙法蓮華経』を唱えることを、唱題行といいます。

|

|

|

|

| ▲ 日蓮の髭題目 |

|

|

|

|

|

|

|

本来我慢の意味は、仏教で否定する7つの慢心(煩悩)の1つで、他と比較してそれよりも勝っていると誇るおごりの心のことをいいます。

ところが現在では、一般的に自分自身を抑制し、我意を張りとおすために必要な「辛抱」とか耐え忍んでいくという「忍耐」とか、良い意味につかわれるようになりました。

|

|

|

|

「禅」はサンスクリット語の「ジャーナ」の音写語で、「精神集中」を意味します。坐禅は、インドのヨーガの一種です。片足を組む「半跏趺坐」と、両足を組む「結跏趺坐」とがあります。坐禅は、姿勢を整える、呼吸を整える、心を整える「調身・調息・調心」が大切であるとします。

日本曹洞宗の祖・道元禅師は、ただひたすら坐ることに打ち込む只管打坐を唱えました。

ちなみに、お釈迦さまが菩提樹の下でさとりを開かれたのも坐禅によるとされます。

|

|

|

|

煩悩は、サンスクリット語の「クレーシャ」を漢訳したことばで、「汚すもの」とか「苦しめるもの」という意味です。人の想いは、一刹那に8億4千あり、それがみな煩悩になるといわれます。

煩悩の中でも、貪(むさぼり)・瞋(いかり)・癡(愚痴(ぐち))・慢(慢心)・疑(うたがい)・悪見(よこしまな考え)の六種が根本煩悩といわれています。

ちなみに、煩悩は心によりおこるのですが、仏教では心が定まらず迷い悩むことを迷惑といいます。そこから現在では「迷惑」とは、他の者に困らせられるという意味で使われるようになりました。

|

|

|

|

印とは、今日一般に印というのと同じ標章のことです。ただ、特に仏さまのさとりの内容を示したものを、法印といいます。

代表的なものは、三法印で、諸行無常(ものごとは移り変わる)・諸法無我(ものごとには実体がない)・涅槃寂静(さとりの世界はやすらぎである)です。

そして、仏さまのさとりや誓願の内容を形態によって表したものを印相といいます。

印相は、手や指の形、あるいは組み合わせによって示されます。あるいは、仏さまの持ち物(持物)の、蓮華・宝珠・楽器などによって表されることもあります。

|

|

|

|

| ▲ 来迎印 らいごういん |

|

|

|

|

|

|

|

曼荼羅(曼陀羅)は、サンスクリット語のマンダラの音写で、本来は円く築いた壇のことをいいます。古代インドでは、円形に築いた土の上に仏・菩薩の像を描いて祭事を行いました。

中国や日本では、紙や布などに像を描き、多種多様な曼荼羅が考え出されました。

金剛界曼荼羅、胎蔵界曼荼羅、法華曼荼羅、浄土曼荼羅、涅槃曼荼羅などが著名です。

また、曼荼羅は、種々色や濃淡がまじりあった模様であることから、色が混ざることを「まだら(斑)」というようになりました。

|

|

|

|

貪・瞋・癡(むさぼり・いかり・ぐち)を三毒といい、仏道修行のさまたげになるとします。

現代でも、むさぼりに執着することを、頓着(貪著)するといいます。また、欲のないことを無頓着(無貪著)といい、狂気じみた欲を頓狂(貪狂)といいます。これに接尾語をつけて「すっとんきょう」となりました。さらに、物惜しみするという意味の慳の語と貪の字をあわせ慳貪ということばができました。文字どおりケチで欲ばりのことです。それに接尾語をつけた「つっけんどん」は、思いやりのないことばや態度がとげとげしいことをいうことばとなりました。

|

|

|

|

過去世、現世、未来世のことです。

仏教では、時間を実体としてあつかわず、存在するものの変遷としてとらえます。したがって、過去も現在も未来も時間ではなく、過ぎ去ったもの・いまあるもの・まだこないものと考えます。

このうち、主として現在を問題にします。その理由は、過去は現在という結果を招いた原因としてあり、未来は現在を原因とする結果としてあるのであり、現在の中には過去も未来も含まれており、現在こそがすべてであると考えるからです。

現在の人格を完成させることが、仏教の目的なのです。

|

|

|

|

中道は、別のことばで、「空」「絶対」「不二」「平等」などといわれます。中道とは、ただ単にかたよらない真ん中の道というのではなく、一切のものごとは無常で、生滅するものであるという実相(本当のすがた)を見きわめることによって、煩悩から解放される涅槃(欲望の炎が吹き消された状態)の境地にいたることをいいます。これを、中道実相といいます。

般若心経の「色即是空・空即是色」は、この中道実相いいあらわした有名なことばです。

|

|

|

|

「貧女の一灯」ともいいます。何もない貧しいものが、たった一つの灯明を供養しただけでも、その功徳は、長者の巨万の富の布施による功徳にもまさるということです。供養するということは、量が問題なのではなく、供養するというこころが大切であるということです。

お釈迦さまが霊鷲山で説法をされたときに、マガタ国の阿闍世王は万灯を献じて供養しました。それを見た貧しい老婆がお金を工面し、やっと一本の灯明を供養しました。風が吹き阿闍世王の灯した万灯はすべて消えてしまいましたが、老婆の灯した灯明は、夜通し灯りつづけたという伝説があります。

|

|

|

|

一般には、僧侶に施すことを布施といいますが、本来は、仏道修行(六波羅蜜)の一つで、布施には三施という次の三つがあります。財施−金品をほどこす。無畏施−人々の恐怖心を取り除く。法施−仏教の教え(法)を説く。

また、布施は、布施を行う人、布施を受ける人、布施されるものの三つが清らかでなければならないといわれます。これを「三輪清浄」といいます。

布施の原語はサンスクリット語の「ダーナ」を「檀那」と音写し、現在でも目上の人を呼ぶ敬称や夫を呼ぶ場合につかわれています。

|

|

|

|

はじめは修行道場での合図のために使われていましたが、のちに、読経のときに調子をとる楽器の一種となりました。

その形の原型は、魚板と呼ばれる、魚を模ったものです。

それは、魚は昼も夜もまぶたを閉じないので眠らないと信じられており、修行の妨げになる眠気を取るおまじないの意味が込められています。また、寝る暇を惜しんで修行に精進するという意味でもあります。

|

|

|

|

本来、法師とは仏教、及び仏教の教義が説かれている経典に詳しく、人の師となるほどの学識・経験を備えた僧侶に対して敬った呼び方です。現在、広い意味では僧侶全般に対する呼び方にも使われます。

中国唐の時代の玄奘三蔵に代表される、三蔵法師とは、お経と戒律とその注釈に秀でた僧侶という意味です。

戒律に詳しい僧侶を律師、禅定修行(坐禅)に長けた者を禅師と呼称する事と同様に使われます。

|

|

|

|

数珠は、サンスクリット語の「ジャパ・マーラー」を漢訳したことばです。「ジャパ」は、呪文を低い声で唱えること、「マーラ」は、輪を意味します。木の実や水晶などに穴をあけ、糸をとおして輪にしたものです。

インドでは、呪文を唱え精神を集中するときに、その呪文の回数を数えるために使われました。

玉の数は、昔から108個というのが一般的です。これは、煩悩の数を象徴したものともいわれています。他に、108の半数の54珠、三分の一の36珠などもあります。

|

|

|

|

精進は、サンスクリット語の「ヴィーリヤ」を漢訳したことばです。本来は「勇者」という意味です。ここから転じて、勇者が、何ものにも恐れず、まっしぐらに敵陣に突入するように、大いなる決意をもって、一心に修行に邁進することを「精進」というようになりました。

また、特定の期間飲食や言語などをつつしんで行う法要などを「精進日」といいます。このことから、肉や魚を使わない料理を「精進料理」というようになりました。

のちに、「精進明け」「精進落とし」「精進なます」「精進揚げ」などのことばが生まれました。

|

|

|

|

縁日は、「有縁の日」とか「因縁の日」を略したことばです。仏さまや神さまの生誕、示現、誓願など縁の日にお祭りや供養会を修行し、神仏とご縁を結んで、功徳を積みます。この日に参詣すると、ご利益にあずかることができると信じられ、今でも各地で縁日が催されます。

ちなみに主な縁日は、お薬師さまが8日、阿弥陀さまが15日、観音さまが18日、お地蔵さまが24日、お不動さまが28日です。

|

|

|

|

香水は、昔から薬や化粧品として世界的に用いられています。仏教でもこの風習を取り入れ、仏さまへお香を供え、そのよい香りで浄域を清浄にし、また拝むものの身体を浄めるため使われるようになりました。

お香は、栴檀・白檀・沈丁花・竜脳などの香木を原料にして、刻んだり、粉にしたりして、お線香や抹香にします。

今日でも、仏事には必ずお香をたきます。弔問者はそれぞれ自分でお香を買って供養するのが本来ですが、その代金を提出する意味で香奠を出す習慣が生まれました。ちなみに奠とは、すすめ供えるという意味です。

|

| ▲ 伽羅 きゃら |

|

|

|

|

白毫は、仏さまや如来さまの額に生えている、白い長い毛です。その毛は右巻きに丸まっていて、伸ばすと4〜5メートルになるといわれます。ふだんは額にぴったりとついているのですが、必要なときには伸びて、光を放ち世界を照らすことができます。

白毫は、仏さまの智慧をあらわしたもので、仏・如来・菩薩像には水晶などの宝石がはめ込まれて表現されています。

|

|

|

|

花まつりは、お釈迦さまのお誕生をお祝いする行事です。お釈迦さまは、インドのルンビニーで春のお花が一斉に咲きはじめる4月8日にお生まれになりました。花まつりは、いっぱいのお花で飾った小さな花御堂に誕生仏(誕生された姿の仏さま)をお祀りし、甘茶をかけてお参りします。甘茶をかけるのは、お釈迦さまの誕生を祝い龍神が天から甘い産湯の雨を降らせたという故事によるものです。

|

| ▲ 花御堂 |

|

|

|

|

僧は、インドの古いことばサンスクリット語のサンガの音訳である僧伽を略したものです。僧伽とは、仏道を達成するために協力しあう僧侶の集団という意味でしたが、中国や日本では、個人を僧というようになりました。

また、僧侶ということばの、侶は仲間という意味ですが、これも個人を指すことばとなりました。

ちなみに、僧のことを和尚ともいいますが、各宗派によって呼び方が変わります。天台宗では、かしょう。真言宗では、わしょう。法相宗・律宗では、わじょう。禅宗・浄土宗では、おしょうと呼びます。わじょうという場合には和上とも書きます。

|

|

|

|

仏教における9等級の品位をあらわすことばです。

上中下の三品をさらにそれぞれ上中下に分けたもので、

上品上生、上品中生、上品下生、

中品上生、中品中生、中品下生、

下品上生、下品中生、下品下生の九つです。

上品上生は、最上の位で品格のすぐれた仏さまに近づいたすばらしい位ということです。

現在は、気品のあることを上品、逆に品格のないことを下品などといういい方をしますが、もとはこの仏教用語からきています。

|

|

|

|

陰陽道で、その年の干支に基づいてめでたいとされる方角をいいます。その方角には、その年の福徳を司る神さま歳徳神がいるとされます。ちなみに歳徳神とは、神話に登場する女神で、スサノオの妻のクシナダヒメのことです。

関西では恵方に向かって巻き寿司をかぶりつくのが昔からの風習です。また、初詣も恵方にある神社・仏閣へ詣でると福が与えられると考えられています。

|

| ▲永平寺副貫首揮毫 |

|

|

|

|

中国の宗の時代に、お酒を「般若湯」とする隠語ができ、それが日本にも伝わり普及しました。

「般若」とは、お釈迦さまのおさとりの智慧という意味で、智慧を生む飲み物というのが語源とされています。

また、お酒を飲み過ぎてことばがはっきりしないのを「ろれつが廻らない」といいます。これは、お経に節を付けて唱える声明の調子、呂律(ろれつ)が乱れるところから出たことばです。

|

|

|

|

除夜の鐘は一年の終わり、大晦日につく鐘のことをいいます。晦日の「晦」という字は、暗いという意味です。晦日は、一年で最も光のない暗い日ということになります。

仏教では、光のない闇の世界を無明といい、煩悩のことを指します。「除夜」とは、文字どおり夜を除くことで、108あるといわれる無明の煩悩の闇を、鐘をついて一つ一つ除いてゆき、新しい年の輝ける希望の光を迎えるのです。

|

|

|

|

涅槃は、梵語(サンスクリット)の「ニルバーナ」を訳したことばです。ローソクなどの火を、吹き消すという意味です。そこから、煩悩の火を吹き消して、一切の苦しみから解放され、こころが自由になったさとりの境地をいいます。

また、お釈迦さまの死を意味し、ご命日の2月15日には、涅槃会(ねはんえ)が修行され、涅槃だんごが供えられます。

|

|

|

|

仏さまの身体を飾る装身具や本堂の天井などから垂らす装飾品を瓔珞といいます。もともとインドでは上流階級の人々は宝石や貴金属を糸で編んで装飾品として身につけていました。後に仏教に取り入れられ、仏さまや菩薩さまの身体を飾ることになりました。また、瓔珞は飾りとしてだけではなく、仏さまの智慧や慈悲をあらわしています。

|

|

|

|

戒名とは仏教徒して、修行の規律(戒律)を守ると決心した信者に与えられる名前のことです。本来は、生前に戒律を授ける戒師様から授戒(戒律を授ける儀式)により授与されます。現在では、死後に葬儀の中で授けることが多くなりました。

日本でおこなわれた最初の授戒は、天平勝宝6年(756)に、中国から渡来した鑑真和上によるもので、東大寺大仏殿にて、聖武天皇をはじめ440名に戒律を授けたとされています。

|

|

|

|

僧侶が一軒一軒お檀家さまを回り、お盆のお経をあげることをいいます。棚経の棚は、盆棚、精霊棚、霊棚の棚からきています。この棚は、お盆に帰られるご先祖さまにお供え物をする台で、庭先やお仏壇の前に設けられます。精霊棚には、故人の好物や、新鮮な野菜、果物、そうめんなどをお供えします。また、キュウリやナスで馬や牛を作りお供えします。馬は、ご先祖さまができるだけ早く来られるように用意します。牛は、お帰りのときにはお土産を積んでゆっくりお帰りいただくために用意するのです。

|

|

|

|

1951年(昭和26年)に植物学者、大賀一郎博士は、千葉市の縄文時代の「舟だまり跡」を発掘調査しました。その結果、地下6メートルの泥炭層からハスの実3個を発見します。調査の結果それらは、約2000年前(弥生時代)のものと判明しました。大賀博士は、その内の1粒の実の発芽に成功し、翌年ピンク色の大輪の花が咲きました。

この古代ハスは、博士の姓をとり「大賀ハス」と命名され、日本各地をはじめ、世界各国へ150ヶ所以上に根分けされ栽培されています。

|

| ▲大賀ハス(古代ハス) |

|

|

|

|

舎利とは、お釈迦さまのご遺骨のことで、仏舎利ともいいます。

梵語で、遺骨のことをシャーリーラといい、これを音写して舎利となりました。白米のご飯を銀シャリとか、お寿司の酢飯をシャリなどといいますが、遺骨は白く白米に似ているので隠語でこう呼ばれるようになりました。

また、お釈迦さまのご遺骨を礼拝する「舎利礼文」という72文字のお経があります。道元さまの荼毘の時に読まれたことから、曹洞宗では葬儀の祭によく読まれます。

|

|

|

|

『般若心経』にも説かれている「色即是空」は、この世にあるすべてのもの(色)は、因縁により生じているだけであり、実体がない(空)という大乗仏教の基本的な教えです。

植物も動物も人間も、山も川も海も、すべての存在は天地・宇宙の大いなる働きにより仮に現れているのであり、固定したものではなく実体性がないということです。

したがって、目に見え、手でふれられるものだけに心をとらわれてはならないということになります。

|

|

|

|

頭陀はサンスクリット語のドゥータを音訳したものです。捨てるという意味で、衣食住の欲望に執着しないということです。それが後に、托鉢を行う乞食行という意味にもなりました。托鉢の修行僧は、衣や鉢(托鉢でいただくご飯を入れる器)などを首から提げた袋に入れて持ち歩くことから、この袋を頭陀袋というようになりました。

ちなみに、お釈迦さま十大弟子の一人、摩訶迦葉は衣食住に執着しないすぐれた僧であったので、頭陀第一と称されました。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●曹洞宗(そうとうしゅう)

鎌倉時代に、道元禅師(1200−1253)により開宗されました。道元禅師は24歳で中国にわたり、天童山の如浄禅師より法を受け継ぎ帰国されます。越前国(福井県)に永平寺を開き、54歳で遷化されます。その間、正法眼蔵など多くの著作を残され、只管打坐(ひたすらに坐禅をする)の教えを説かれました。大本山は福井県の永平寺、横浜の総持寺です。

|

| ▲道元禅師 |

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●黄檗宗(おうばくしゅう)

63歳で来日した、中国明代の高僧隠元禅師により伝えられました。臨済宗、曹洞宗と並ぶ禅宗の一派です。隠元禅師は、明代の建築様式、仏像など数多くの文化を伝えましたが、インゲン豆もそのひとつです。大本山は、明の建築様式で建立された隠元禅師が開山の万福寺(京都宇治市)です。万福寺では、中国精進料理の普茶料理を食べることができます。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●日蓮宗(にちれんしゅう)

開祖は日蓮聖人で、聖人は法華経をお釈迦さまの正しい教えとして選び、「南無妙法蓮華経」のお題目を唱え、法華経に帰依することを説かれました。総本山は、聖人の遺骨が安置されている、山梨県身延山久遠寺です。大本山に聖人が入滅されたといわれる池上本門寺(大田区)など五山があります。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●臨済宗(りんざいしゅう)

現在、日本に伝わる禅宗のひとつ。開祖栄西は、中国・宋に渡って中国臨済宗黄龍派の虚庵懐敞に参禅し、印可を得て帰国し京都に建仁寺を建立しました。中国禅宗の開祖は、だるまさんで親しまれる達磨大師。お茶は栄西禅師によって中国より伝えられ、茶道の礼儀作法がはじまったといわれています。臨済宗は現在、建仁寺派、南禅寺派、大徳寺派、妙心寺派、建長寺派など13の派に分かれています。

・建仁寺

|

|

|

|

|

| ▲法堂 はっとう |

|

▲方丈 ほうじょう |

|

▲本坊 ほんぼう |

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●時宗(じしゅう)

鎌倉末期に一遍により興りました。一遍上人は、ひたすら念仏を広げるために全国行脚の旅に出ます。このことから一遍上人は、遊行上人(ゆぎょうしょうにん)また捨聖(すてひじり)とも呼ばれました。また、一遍上人の踊り念仏は、現在の盆踊りの起源ともいわれます。総本山は、神奈川県藤沢市の遊行寺ともいわれる清浄光寺。

|

|

|

|

| ▲一遍上人 |

|

|

|

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●浄土真宗(じょうどしんしゅう)

開祖親鸞は比叡山で修行しているときに、法然上人の唱えた専修念仏が自ら求めていた教えであると悟り、弟子となりました。念仏禁止のもと越後へ流罪となりましたが、肉食妻帯・非僧非俗の立場で在来仏教を確立しました。現在の浄土真宗本願寺派(西本願寺)と真宗大谷派(東本願寺)は、ともに親鸞聖人の血統を受け継いでいます。

|

|

|

|

| ▲西本願寺阿弥陀堂 |

|

▲東本願寺御影堂 |

|

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●浄土宗(じょうどしゅう)

1175年、法然上人により開宗されました。「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで誰でも救われる、という教えはたちまち民衆の心をつかみ広がりました。後の念仏宗に大きな影響を与え、親鸞聖人、一遍上人などの高弟を輩出しました。総本山は鶯張りの廊下で有名な、京都の知恩院。また、七大本山の一つとして、徳川家の菩提寺として知られる港区増上寺があります。

|

|

|

|

| ▲知恩院山門 |

|

|

|

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)

平安時代の後期に、比叡山で天台宗を学んだ聖応大師良忍により開かれました。一時法統が途絶えてしまいますが、7世法明上人により中興されます。総本山は、大阪市の大念寺で、日本最初の念仏道場といわれます。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●真言宗(しんごんしゅう)

宗祖、弘法大師空海は、最澄と同時期に31歳で留学僧として入唐しました。そして密教の秘法のすべてを授かり、密教の習得に必要な教典や法具を持ち帰りました。

帰国に際し空海は「遍照金剛」という灌頂名を授かります。帰国した空海は、高野山に入り真言宗の総本山となる金剛峰寺を建立しました。四国八十八ヶ所遍路は弘法大師のゆかりのお寺巡りとして信仰を集めています。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●天台宗(てんだいしゅう)

伝教大師最澄により伝えられる。最澄は38歳で唐に渡り、天台法華経を授かり密教・戒律・禅などを学び帰朝する。空海が伝えた真言密教を「東密」(京都の東寺を本山とするため)と呼ぶのに対し、天台宗の密教を「台密」と呼んでいる。総本山は滋賀県大津市の比叡山延暦寺。鎌倉時代に誕生した鎌倉新仏教の宗祖の多くは比叡山で修行し、天台宗の影響を大きく受けているといわれる。

|

|

|

|

|

| ▲延暦寺根本中堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●律宗(りっしゅう)

荒波にもまれ、5度の失敗の後、6度目に失明という事態になりながら大苦難の末に来日した唐の高僧、鑑真和上によって伝えられる。総本山は奈良の唐招提寺。天平時代の金堂など、伽藍の数々を今に伝えている。

盧舎那仏坐像、千手観音立像、鑑真和上像など国宝の仏像、絵画などを多数保有している。境内には、鑑真和上のお廟がある。

|

|

|

|

|

| ▲唐招提寺 金堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●華厳宗(けごんしゅう)

日本の華厳宗は、新羅の僧審祥を始祖とし、日本人の僧良弁を第二祖とします。大本山は、聖武天皇により建立された奈良の東大寺です。東大寺には世界最大の木造建築物金堂に、毘盧遮那仏(大仏さま)が祀られています。また、国宝法華堂(三月堂)、お水取りで有名な二月堂などが現存しています。

|

|

|

|

現在日本には、中国から伝来した古い仏教が13宗あります。

●法相宗(ほっそうしゅう)

奈良時代に栄えた、南都六宗の内の一つです。今も現存する華厳宗、律宗とともに日本最古の宗派です。始祖は、西遊記の物語で有名な玄奘三蔵法師で、日本へは道昭によって伝えられました。

大本山は、奈良の興福寺と薬師寺です。かつては法隆寺も大本山でした。唯識を学ぶ学問仏教といわれています

|

|

|

|

お釈迦さまが亡くなる間際に、弟子が「師がなくなられたあとは何を頼りに生きたらいいのでしょうか」とたずねました。そのとき、お釈迦さまが示したのが「自らを灯りとせよ、法を灯りとせよ」ということばです。

闇の中でも、自分自身を灯明として進んでいけばよいのです。そして、もしも自灯明で道に迷った時には、仏さまの教え(法)を灯明としていけばよいのです。仏さまの教えが灯りとなって足下を照らし進む道を示してくださるのです。

|

|

|

|

坐禅などの修行により、雑念や執着などの妄想を洗うこと。日比の修行はすべて心を洗う作業ともいえます。

「洗心」はお正月にもふさわしいことばです。お正月はもともと再生や修正を意味する月であり、元朝の朝、暗いうちに井戸水や湧き水をくみにいく「若水とり」の風習は再生の象徴でもあります。

|

|

|

|

梵字の最初と最後の音字。阿(ア)は口を開いて発する初音、吽(フーン)は口を閉じて発する終音を表します。

密教では、阿吽はすべての世界の根源と究極、発生と帰着を象徴するものとします。

寺社の獅子、狛犬や、寺院の仁王門の金剛力士の像は、向かって右が口を開き、左が口を閉じているのは阿と吽を表しています。

俗に、阿は吐く息、吽は吸う息のことであるとして、複数の人の調子や意気がぴったり合うことを「阿吽の呼吸」といいます。

|

|

|

|

梵語アムリタの訳。アムリタは、天酒とも不死とも訳される不老不死の霊液のことですが、それを甘露と訳したのは、中国で天子がなさけのある政治を行ったときに瑞相として降る雨の「甘露」の語を当てたものであるといわれます。

一般に「甘露」は、おいしい飲み物をたたえることばとして用いられ、砂糖水を煮てさましたものを「甘露水」、砂糖とみりんで煮た小魚を「甘露煮」というなど、甘い食品の名に冠する語となっています。

|

|

|

|

無限に長い時間のことです。教典には、40里四方の大きな石を、天女が百年に一度舞い降りてきて、やわらかい天衣でなでては帰っていったとして、その石が全部すりへるまでの時間が一劫であると説かれています。

また、仏典には「百千万億劫」にわたる話がでてきます。そのような気の遠くなるような、想像しただけで気後れして何もする気がおこらなくなる心理状態を「億劫」(おっくう)というようになりました。

|

|

|

|

仏教の世界観では、世界の中央に須弥山(梵語ではスメール)がそびえ、その頂上に忉利天があり帝釈天が住んでいると考えられています。その山の中腹には四王天があり、帝釈天につかえる持国天(東方)・増長天(南方)・広目天(西方)・多聞天(北方)の四天王がいて仏法を守護しています。

後に、「四天王」の語は仏教を離れて、最も優れた4人の者をまとめていう場合に用いられるようになりました。

|

|

|

|

七財・七難・七曜などというように、七は数字を数える一つの単位です。

宝物の代表も七宝・七珍と呼ばれます。

七宝の内容は、「法華経」「無量義経」「大智度論」などのお経に、金・銀・瑠璃・硨磲(おうぎがい扇貝)・瑪瑙・真珠・琥珀と説かれています。

七宝のようにかがやくという意味で七宝焼きといわれる工芸品は、中国で紀元前に造られており、日本にも奈良時代に製法が伝わっています。

|

|

|

|

お香を焚くとそれが部屋に漂い、やがて人の衣服にしみこみます。それを薫習といいます。

これと同様に、人間も善悪のいずれの行いも相互に薫習し合います。尊敬できる人に長年ついていると、知らないうちにその尊敬する人に近い人間に成長することができるのです。

薬師寺の高田好胤管長は「子どもの心は親の姿色に染まります」といわれました。

|

|

|

|

唐代の名僧、趙州が修行中に師の南泉和尚に「如何是道」(道とはどんなものでしょうか)とたずねたときの答えが「平常心是道」(ふだんの心こそ道である)です。

ここでいう「平常心」は、一般的につかう「ふだんどおりの心の状態」の意味ではなく、「日常の小さな行いもおろそかにしない心」をいいます。

ふだんの生活での心がけが、「仏の道」にほかならないといいます。

私たちも日常の生活をおろそかにせず、まず当たり前のことを当たり前に行う心を大切にしたいものです。

|

|

|

|

念仏とは、阿弥陀仏に思いを凝らして、その広大な救済の慈悲にふれ、極楽に往生しようとする行です。

阿弥陀仏の法身を憶念する実相念仏、阿弥陀仏の相好を憶念する観想念仏、阿弥陀仏の名をとなえる口称念仏があります。

念仏という語は、貴重なことを表す代名詞となるほど一般化し、大切な教訓に耳を傾けない状態を「馬の耳に念仏」、実行のともなわない口先だけの主張を「空念仏」などとつかわれるようになりました。

|

|

|

|

道元禅師が、宋に渡って如浄のもとで悟りを開き、帰国したときに語ったことばです。さらに「空手にして郷に帰る」ともいわれます。

「眼は横に、鼻は縦についている」とは当たり前のことですが、そうした当たり前のことを当たり前と受け止めていくことが、仏法の真髄であることを道元禅師は会得しました。ですから、もう参考書は必要なく、中国の教典などは何も持ち帰らなかったのです。

禅とは、何も特別にむずかしい教えを会得することではなく、私たちが生きるこの場所の、当たり前のことに真理があることに気づくことなのです。

|

|

|

|

「餓鬼」とは、食べ物がすべて焔となって食べることができず、水も焔となって喉を潤すことができない、飢えと渇きの世界です。お釈迦さまは、「施食棚に新鮮な山海の飲食をお供えし、修行僧に施食会の法要を営んでもらいなさい。修行僧のお経によって、少量の供物は無量の供物となり、すべての餓鬼に施され救われるであろう。」といわれました。この教えにより営まれる法会が施食会です。

お寺ではよく春秋の両彼岸、お盆などに修行されます。

|

|

|

|

言葉にならない悟りや真理を心から心へと伝えることです。お釈迦さまが霊鷲山で説法されたときに、蓮華を一本手にされ、無言のままその華を差し出しました。人々は何のことか理解できませんでしたが、摩訶迦葉尊者だけが微笑しました。

お釈迦さまの悟りの境地が摩訶迦葉尊者に伝わったとされ、尊者はお釈迦さまの法を受け継ぎ二代目となられました。この真理の伝承には、全く言葉が存在していません。これを「以心伝心」といいます。

|

|

|

|

日々の暮らしの足下をこそ照らし、顧みるべきである

という戒めのことばです。禅寺の玄関などで見られる「却下照顧」「看却下」−玄関で靴をそろえましょう−も同義語です。

幸福を求め、遠くばかり探し回っていませんか?

禅では日常のすべてが修行であり、日常の中や身近な足下にこそ真理があると考えます。私たちの生活でも、日々の喜びはすぐ足下にあるのに、それには気がつかず、手に入るはずの幸福を逃しているのかもしれません。

|

|

|

|

黄褐色という意味の梵語カシャーヤの音訳です。カシャーヤは壊色とも訳されます。これは、華美な青・黄・赤・白・黒の正色を避けた、きたない雑色という意味です。今日でも、タイなど南方仏教の僧侶たちは、黄褐色の袈裟を着用しています。

北方に伝わった教団では、寒気を防ぐため身体全体をおおう法衣を着て、その上に袈裟を着用するようになりました。また、元来ぼろ布を拾い集めて縫い合わせて作られた袈裟は、現在でも小片の布をつぎ合わせて作るかたちをとっています。袈裟は、袈裟懸などともいわれるように、左肩から右脇下にかけて着用することになっていますが、これはインドでは右肩を顕すのが敬意の表現であるためです。

|

|

|

|

この「啐」とは、いままさに生まれ出ようと雛が卵の中から殻を破ろうとすることです。「啄」は、親鳥が外からくちばしで卵の殻をつつくことです。

それが同時というのは、生まれ出ようとするものと、それを手助けしようとするもののタイミングがピッタリ合うことを示しています。

禅門では、悟りを得ようとする修行者と、それを導く師の関係をあらわし、とくに「啄」にあたる指導者側が機をとらえて悟りのきっかけとなる一助を与えることをいいます。

|

|

|

|

道元禅師が修行のため宗(中国)に渡り、天童山の如浄禅師のもとで悟りを得たときの問答に見られることばです。

こころを覆っていた妄執や煩悩のしがらみがなくなり、清々しくせいせいとした境地に達することです。中国へ渡り、師の如浄禅師のもとで修行をした道元禅師は、坐禅によりあらゆる束縛から解放され、悟りを得た朝、師に「身心脱落」したと伝えました。身も心も澄みきった境地が「身心脱落」です。

|

|

|

|

古代インドのサンスクリット語の「ストゥーパ」を漢字に音写したことばです。

お釈迦さまのご遺骨は、このストゥーパと呼ばれる土饅頭の塔に納められました。これが変化し「五重の塔」や「卒塔婆」になりました。

日本では、「卒塔婆」というと、平たく細長い板でできたもので、お墓に立てかけお供えします。これは、死者を仏と見なすところからきていると思われます。

|

|

|

|

お盆の正しい名称は「盂蘭盆」といいます。これは、梵語(古代インドのことば)のウランバナを音訳したものです。

お釈迦さまの時代、インドでは雨季の時期の4月15日から3ヶ月間、一カ所にとどまり雨安居という修行をしました。

そして、修行の終わりには反省の集い「自恣」が行われました。お釈迦さまは人びとに、雨安居を終えたお坊さまたちに、まごころをこめて清らかな食べ物を供養することをおすすめになりました。

やがて後世には、いまは亡きご先祖さまへも同じように供養する慣しが生まれました。これがお盆のはじまりです。

13日には迎え火を焚き、ご先祖さまの御魂をお迎えし、精霊棚をかざりご供養します。16日には送り火を焚き御魂をお送りします。

|

|

|

|

一番大切な事という意味です。『法華経』では、衆生に「一大事」を説くために、仏さまがこの世に出現されたといいます。この世の中の真実を知り、真実を見きわめる仏さまのはたらきを仏知見といいます。仏さまは、この仏知見を人びとに開かしめ、示し、悟らしめ、入らしめるためにこの世に現れたのです。これが一大事(一番大事なこと)です。

人がこの仏知見の境地に入ると、必ず他の人びとを同じ境地に導こうとするはたらきが生まれ、そのはたらきは永遠に絶えることなく続くといわれます。

|

|

|

|

|

穢れにみちたこの世を穢土というのに対し、仏・菩薩の住む清浄な世界を浄土といいます。

浄土には、薬師如来の浄瑠璃世界、阿閦如来の妙喜国、観世音菩薩の補陀落世界、天帝釈の忉利天など多くの世界があります。その中でも、中国の唐の時代からもっともよく信仰の対象とされたのが、第1に阿弥陀如来の極楽浄土、第2に弥勒菩薩の兜率天です。

わが国でも平安時代ころから極楽浄土への往生を願う風潮が圧倒的となり、浄土といえば極楽を指すようになりました。

また、穢土を此岸とするのに対して、浄土を彼岸といいます。「お彼岸」は、浄土を思い願う日でもあります。

|

|

|

|

|

行く雲、流れる水のようにゆうゆうと自在に場所を変え、いっさいのものにとらわれることなく生きること。また、そうした悟りの境地をいいます。

雲はなんのこだわりもなく空にただよい、流れる水は一か所にとどまることがありません。「行雲流水」とは、そうした何ものにもとらわれることのない生き方を示したことばです。

修行僧を「雲水」と呼びますが、それはこの「行雲流水」からとったものです。雲水は一か所にとどまらず、師を求めて各地を行脚しながら修行をつづけます。師とは高僧だけではありません。日々出会う人びとや自然もまた師となるのです。

|

|

|

|

|

唐代の僧・雲門文偃は、ある日大勢の弟子たちに向かって「いまから15日以後の自分の心境をひとことで言ってみよ」と問いかけました。だれも即答できずにいると、雲門はみずから「日日之好日」と答えました。

快晴の日も、大雨や強風の日も大事な人生の1日です。楽しいことばかりを見ようとせず、つらいことや悲しいことも受け止めながら、1日1日を大切にしていく。その日々から見えてくる充実感、それが「日日之好日」です。

|

|

|

|

|

梵語(サンスクリット語=インドの古い言語)のサマーディを音写したもので、もとの意味は心を一つに集めることです。むかし、仏教の修行の中心となったのがヨーガ(瞑想)です。この瞑想の最終段階を「三昧」の境地といいます。

お釈迦さまは、6年の苦行を終え、尼連禅河で沐浴され菩提樹のもとで坐禅を組み、ヨーガに入られます。1週間後の早暁、12月8日に真理を悟り、仏陀となられました。

禅宗では、お釈迦さまをお悟りに導いた坐禅を修行の中心とします。坐禅は三昧中の一番尊い三昧ですから「王三昧」といわれます。

|

|

|

|

|

追儺、鬼やらいともいいます。節は植物の節のことで、季節の分かれ目を意味します。

立春の前日を節分といい、2月3、4日にあたります。節分はもともとは立春・立夏・立秋・立冬の四季の分かれ目を意味したことばでしたが、今では、立春の前日、大寒の終わる日ということになりました。

神社やお寺では、節分祭、追儺式がおこなわれます。

また、豆まきの風習は、宮中の行事が民間に伝わったものです。豆をまくのは俗に、豆が「魔滅」に通じることから鬼はらいに用いられるようになったといわれます。

|

|

|

|

|

お正月にはじめて神社やお寺に参拝することをいいます。その年の歳徳神(陰陽道でその年の福徳をつかさどるとされる神様)の宿る方角の方にある神社や仏閣に詣でたので、恵方まいりとも恵方詣ともいわれます。

この初詣の風習は平安時代から始まったといわれています。大晦日に自分の信仰する社寺にお籠もりし、祈願をしたのが本来の形です。

現在では、個人の信仰とは関係なく、有名な社寺にお参りするようになりました。

|

|

|

|

|

鏡餅の名前の由来は、昔の鏡の形に似ていることによります。昔の鏡は青銅製の丸形で神事に用いられました。また、鏡餅の丸い形は家庭円満をあらわし、お餅を重ねたすがたは、1年をめでたく重ねるとか、子孫の繁栄を願うという意味があります。

鏡餅を飾るのは、12月28日がよいといわれています。(八が末広がりで縁起がよい。因みに29日は、九が苦しむにつながるので、31日は葬儀の飾りを連想する一夜飾りとなるので避ける)

鏡開きは、1月11日とされています。

|

|

|

|

|

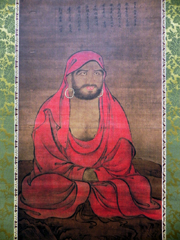

達磨さまは、1500年前インドから中国へ禅を伝えられた、中国禅宗の初祖です。当時の皇帝であった武帝との禅問答が有名です。武帝は「朕は多くの寺院を建て、写経をし、仏教を保護してきた。どういう功徳があるのか」と問います。達磨は「無功徳」と答えます。そして落陽へわたり、嵩山の少林寺で9年間坐禅をつづけられました。

だるまの置物が赤いのは、達磨さまは、緋という赤い衣を頭からすっぽりかぶり坐禅をされたことに由来します。

|

|

|

|

|

| ▲達磨図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

仏教でのお墓は、お釈迦さまの骨遺(舎利)を8つの民族で分けて、それぞれレンガで周りを囲んだ「ストゥーパー」と呼ばれる土饅頭の塔をつくったことにはじまります。その塔の上に傘を立てましたが、それが今日の五重塔の屋根の上に立つ九輪という飾りとなりました。

現在の四角いお墓は、中国の儒教の位牌の形からきたものといわれています。

ちなみに、お寿司屋さんで酢飯のことを「シャリ」といいますが、ご飯が遺骨とおなじ白色なので、この隠語が生まれました。

|

|

|

|

|

| ▲薬師寺東塔 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年2回、春分の日、秋分の日を中心に、前後3日間ずつをあわせて1週間をお彼岸の期間といいます。

お彼岸とは、パーラミター(波羅蜜多)という古代インドのサンスクリット語を漢訳した「到彼岸」を略したものです。

到彼岸とは、理想の彼の岸に到るという意味です。

理想のさとりの世界へわたるには、とらわれない心で、偏らない生き方「中道」をつとめていくことが大切であるといわれます。

お彼岸は、ちょうど昼と夜の長さが同じで、暑からず寒からずという日本の季節感と仏教の中道の教えが自然なかたちでとけこんだ行事なのです。

|

|

|

|

|

お盆の13日に迎え火を焚き亡き人を迎え、16日には送り火を焚きお送りする。お盆は、今は亡き大切な人をご供養申し上げる、日本の心温まる風習です。このお盆の期間にお迎えする仏さまを、とくに精霊といいます。

お盆には、お仏壇の前に精霊棚を設け、ナスの牛・キュウリの馬・お霊膳・果物・お菓子・そうめんなどをお供えし、精霊をご供養いたします。

|

|

|

|

|

お地蔵さまは、お釈迦さまが亡くなられてから、56億7千万年後に弥勒菩薩さまが法を説くまでの間、人々を救うために、この世にお出ましになられました。

お寺の境内に、6体ならんだ「六地蔵さま」をよく見かけます。この六地蔵さまは、「地獄」「餓鬼」「畜生」「修羅」「人間」「天上」の6つの世界を担当して救いつづけておられます。この6つの世界を「六道」といいます。この六道を私たちは生まれ変わり、死に変わりしているのです。

|

|

|

|

|

お仏像やご先祖さまのお位牌を安置する厨子を「仏壇」といいます。日本でお仏壇がまつられるようになったのは、天武天皇の詔(688)によるといわれています。朝夕、お仏壇の前にすわり静かに手を合わせ、ご先祖さまに感謝する・・・。日本の心温まる風習です。

※お仏壇を新たに購入した場合は、開眼供養をおこないます。詳しくは、菩提寺のご住職さまにおたずねください。

|

|

|

|

|

五観の偈は「禅」の食事についての教えです。禅寺では食事をいただくとき、この偈をお唱えいたします。

一には功の多少を計り彼の来処を量る

(多くの人の苦労を思い、感謝していただきます)

二には己が徳行の全欠を忖って供に応ず

(自分の行いを反省し、静かにいただきます)

三には心を防ぎ過を離るることは貪等を宗とす

(好き嫌いせず欲ばらず、味わっていただきます)

四には正に良薬を事とするは形枯を療ぜんが為なり

(健康な身体と心を保つため、良薬としていただきます)

五には成道の為の故に今此の食を受く

(円満な人格完成のため、合掌していただきます)

|

|

|

|

|

お釈迦さまがお生まれになったとき、天界の竜王が甘露の雨をそそいだという伝承から、甘茶を誕生仏にかけるようになったといわれています。

甘茶はユキノシタ科の落葉樹で、アジサイの変種とされ、六月にアジサイに似た花をつけます。甘茶は防虫として家の周りに撒いたり、子どもの虫下しとして用いられてきました。また、甘茶で墨をすれば書道が上達するともいわれ、昔から人々に親しまれてきました。

|

|

|

|

|

花まつりは、インドや中国でも古くから行われている行事です。日本では推古天皇の時代(六〇六)に奈良の元興寺の金堂で催されたのが最初といわれています。

|

| ▲元興寺金堂 |

|

|

|

|

|

如意輪観音さまや弥勒菩薩さまのように、頬に手をあてて思惟の相をしている姿をいいます。

思惟とは、ものごとを深く考え思いつづけることです。菩薩さまは、衆生を救うため瞑想をつづけられるのです。

|

| ▲弥勒菩薩さま |

|

|

|

|

薬石とは、禅宗寺院での夕食のことをいいます。むかしインドでは、修行者は午後以降に食事をとりませんでした。温石といって石を温めお腹に当てて、寒さと飢えをしのぎました。

それが中国に伝わり、夕食のことを薬石と呼ぶようになりました。つまり、夕食は体力を養い病気を治し修行に励むための薬と考えたのです。

茶道でも「茶懐石」といって簡単な食事を出しますが、この温石が基になっています。

一般には、「薬石効なく…」などと、薬や手当などの意味で使われています。

|

| ▲薬石 |

|

|

|

|

|

中陰とは、人が亡くなってから次の生に生まれ変わるまでの期間をいいます。仏教では一般的にこの期間を四十九日間としています。

私たちが葬儀を終えますと、初七日から四十九日まで、七日毎の法要を営みます。この法要を中陰供養といいます。これは死者の冥福を祈り、読経して故人が、次の生にまた人間世界に生まれ変わることを願うものです。

道元禅師さまは、もし自分自身の命がこの世から亡くなるときが来たならば、南無帰依仏・南無帰依法・南無帰依僧と唱え続けなさいといわれます。この偈は、仏法僧の三宝を信じ帰依しますという意味です。そしてついに命がつきて中陰の世界をさまよっているときにも、この偈を唱え続けなさいといわれます。そうすると、次の生にもまた仏さまとのご縁のある世界に、生まれてくることができるのだといわれます。

|

|

|

|

|

食べ物によってわたしたちの命は支えられています。

仏教では食べ物のこと、また食べることを食と呼びます。

禅宗の寺院では、この「食事」ということを単なる日常生活の一コマとして見るのではなく、修行の場としてとらえ大切にしてきました。

禅の修行道場では、ご飯をいただくときに「三徳六味、施仏及僧、法界有情、普同供養」とお唱えします。

三徳六味を、仏さまおよび修行者に施し、法界(すべて)の有情(生きとし生けるもの)に、あまねく供養するという意味です。

三徳とは、1、軽くてやわらかいこと。2、けがれがないこと。3、規定にかない丁寧につくってあることをいいます。

六味とは、甘・辛・鹹・苦・酸・淡(甘い・辛い・塩辛い・苦い・すっぱい・淡い)

つまりお料理は、あっさりしていて、きれいで、ものの理にかなっていること。また、味の調和がとれていなくてはならないということです。修行僧は、この三徳六味をいただき、修行に励みます。

|

| ▲修行僧の夕食(薬石) |

|

|

|

| ● |

一日不作一日不食 いちにちなさざればいちにちくらわず |

|

|

中国唐代の名僧、百丈懐海 のことば。禅門では、掃除や炊事などの労働を作務とよび、日々からだを動かして働くことを大切にします。

百丈は、80歳になっても毎日の庭掃きの作務を休みませんでした。老体を心配した弟子たちが、一計を案じ作務の道具であるほうきを隠してしまいます。やむなく作務を休んだ百丈は、その日食事をとりませんでした。心配した弟子が理由をたずねたときの答えが、この「一日作さざれば、一日食らわず」です。

一日なすべきつとめ(修行)も果たしていない身であれば、お腹を満たす食事を頂戴することなどできないという禅者の心のあり方を示したことばです。

|

|

|

|

|

死者の枕辺に飾る荘厳を枕飾りといいます。小机に白布をかけ、線香を立て、燭台、花立て、お水、一膳飯、枕団子、四華花などを供えます。このお飾りは、仏教の説く「六種供養」に基づくもので、華は慈悲を生じさせ怒りを消し去る忍辱をあらわし、香は煩悩の垢を落とす持戒をあらわし、水は食欲苦をうるおすことから布施をあらわし、焼香は精進をあらわし、ご飯は甘露の味であるから禅定をあらわし、灯明は闇を破る智慧をあらわすとされます。

この忍辱・持戒・布施・精進・禅定・智慧の六つの徳目は、六波羅密とも呼ばれ、彼岸へ渡る大切な修行でもあります。

|

|

|

ぼたもち

春のお彼岸にお供えするのが「牡丹餅」、秋のお彼岸にお供えするのが「お萩」と呼ばれます。

小豆は古くから邪気を払う効果がある食べ物と考えられ、それが先祖の供養と結びついたといわれています。

|

|

|

蓮華座 れんげざ

仏さまや菩薩さまの多くは蓮華(ハスの花)の上に座しています。

蓮華は、泥の中に生じて清浄な花を開かせることから、古来インドでは珍重されてきました。仏教においても尊い花とされています。そこから、仏さまや菩薩さまが坐る花となりました。

|

|

|

日々是好日 にちにちこれこうにち

中国唐代の僧、雲門文偃禅師のことばです。

今日という日は二度とこない最高の日だから、過去の出来事を悔いたり、未来のことを考えたりせずに「今・ここ・自分」に手を抜かず、すべてを受けとめて精一杯生きることをいいます。

|

|

|

積み団子 つみだんご

故人のご命日、ご法事などには、お仏壇にお団子をお供えいたします。

| |

◆作り方

白玉粉(もちごめ餅米のこな粉)を水で練る。白玉粉の2倍の量の上新粉(うるち米の粉)を熱湯で練る。どちらも耳たぶくらいの硬さ。この2つを混ぜ合わせ練り、丸いお団子の形にまるめる。

つぎに、三角錐の形になるように、お皿につみあげる。一辺が3個の場合は10個、4個の場合は20個必要。これを蒸し器で蒸し、つやが出るよう団扇で扇ぎ冷ます。完成! |

|

|

|

|

|

おりく膳 おりくぜん

御霊供膳 がなまって「おりく膳」となったといわれています。文字通り仏さまにお供えするお膳のことです。故人のご命日やご法事にお仏壇にお供えします。

肉や魚や五辛(にら、らっきょう、ねぎ、にんにく、はじかみ)を使わない精進料理を使います。

|

|

|

北枕 きたまくら

死者は頭の方を北に向けて寝かせます。掛け布団は、ふだん頭の方にかけている方を足元にかけます。

北枕のしきたりは、お釈迦さまが亡くなられた時「頭面北西右脇臥」すなわち、頭を北側にし、右脇を下にし、顔を西に向けていたことに由来しています。

|